【最新版】2026年にFIT制度が変わる?太陽光発電のこれからの選択肢

2025.04.30

目次

2026年の固定価格買取制度(FIT)から再生可能エネルギーの運用が大きく変わろうとしています。

どのように変わるのか、今後の太陽光発電の運用はどうすべきなのか知りたくありませんか?

✅本記事の内容

- 2026年以降のFIT制度の大きな変更点

- 2026年にFIT制度が見直される理由

- 2026年のFIT制度(初期投資支援スキーム)の導入背景

- 2027年以降のFIT制度はどうなる?

- 太陽光発電の2026年のFIT制度動向

✅本記事の信頼性

・現役の某太陽電池メーカーの営業マン「スポンジ」が監修(営業キャリア10年以上)

・営業実績は、住宅用太陽光発電200棟/月を販売継続(3年以上)

2026年のFIT制度がガラッと変わる背景や今後のFIT制度がどのように変わる可能性があるのか、知らない方がほとんどです。

本記事を見ていただければ、2026年のFIT制度の概要や導入背景、大きくFIT制度が見直された理由や今後のFIT制度について理解できるようになります。

2026年以降のFIT制度の大きな変更点

2026年からのFIT制度は、これまでとは考え方が大きく変わります。

今までは「設置しておけば長く売電収入が入る」モデルでしたが、これからは「短期回収+自家消費型」が基本になります。

具体的には、最初の4年間だけ売電単価が高く設定されていて、その期間にできるだけ初期費用を回収をするモデルです。

その後は市場価格並みの低単価になり、売るより自宅で電気を使ったほうがトクになる仕組みになります。

つまり、営業トークも「10年間で元を取ろう」ではなく、「最初の4年でしっかり回収して、あとはうまく使っていく」スタイルにチェンジが必要です。

さらに、蓄電池やおひさまエコキュート、EVといった設備との組み合わせ提案が今後かなり重要になります。

太陽光発電だけを売る時代は終わり、太陽光発電+αの提案が必須です。

売電単価が大幅に見直される

新しいFIT制度では、売電単価に「二段階制」が導入されます。

✅2026年のFIT制度

1年目~4年目の買取単価:24円/kWh

5年目~10年目の買取単価:8.3円/kWh

導入から1~4年目までは24.0円/kWhと高めに設定されていますが、5年目以降は8.3円/kWhにガクンと落ちます。

このルール、要するに「4年でなるべく初期投資を回収してね」という国からのメッセージです。

つまり、営業の場面では「この4年間が勝負です!」と強く伝えることが大切になります。

昔みたいに「長期で売電益を稼ぎましょう」というセールストークは通用しません。

ローン返済プランも短期集中型をおすすめする流れになります。

収支シミュレーションも「最初の4年をどう乗り切るか」を軸に作り込んで、具体的な数字でお客様に納得してもらうのが今後のカギになります。

売電収入から自家発電が推奨される

売電単価が5年目から8.3円/kWhまで下がると、正直「売るだけじゃもったいない」という心理になります。

これからは発電した電気はできるだけ自分の家で使う時代です。

そこで必須アイテムになるのが、蓄電池やおひさまエコキュート、電気自動車(EV車)が挙げられます。

昼間発電した電気を溜めたり、お湯を作ったりして、電気代を下げるのがポイントです。

特に5年目以降は、こういった機器と連携して「電気を上手に使う暮らし」をサポートできるかが勝負の分かれ目になります。

ただ売るだけじゃなく、5年後、10年後のライフスタイルを一緒に描ける提案が必要です。

2026年にFIT制度が見直される理由

それでは、なぜ2026年にこんな大きなFIT制度改正があるのかについてお伝えします。

✅2026年のFIT制度改正の理由

・再生可能エネルギーを自立させたいから

・国民の負担が増えすぎたから

いままでは国が高い単価で再エネの電気を買い取ることで太陽光を普及させてきましたが、いつまでも支援を続けるわけにはいかないんです。

また、電気代の中にこっそり上乗せされている“再エネ賦課金”がじわじわと家計に響いてきています。

つまり、「これ以上国民に負担をかけずに、再エネは自分で育ってね」というのが国の本音です。

もう少し踏み込んで理由を見ていきましょう。

再生可能エネルギーの自立化を目的にしているため

これまでの太陽光は、国のサポートありきで普及してきました。

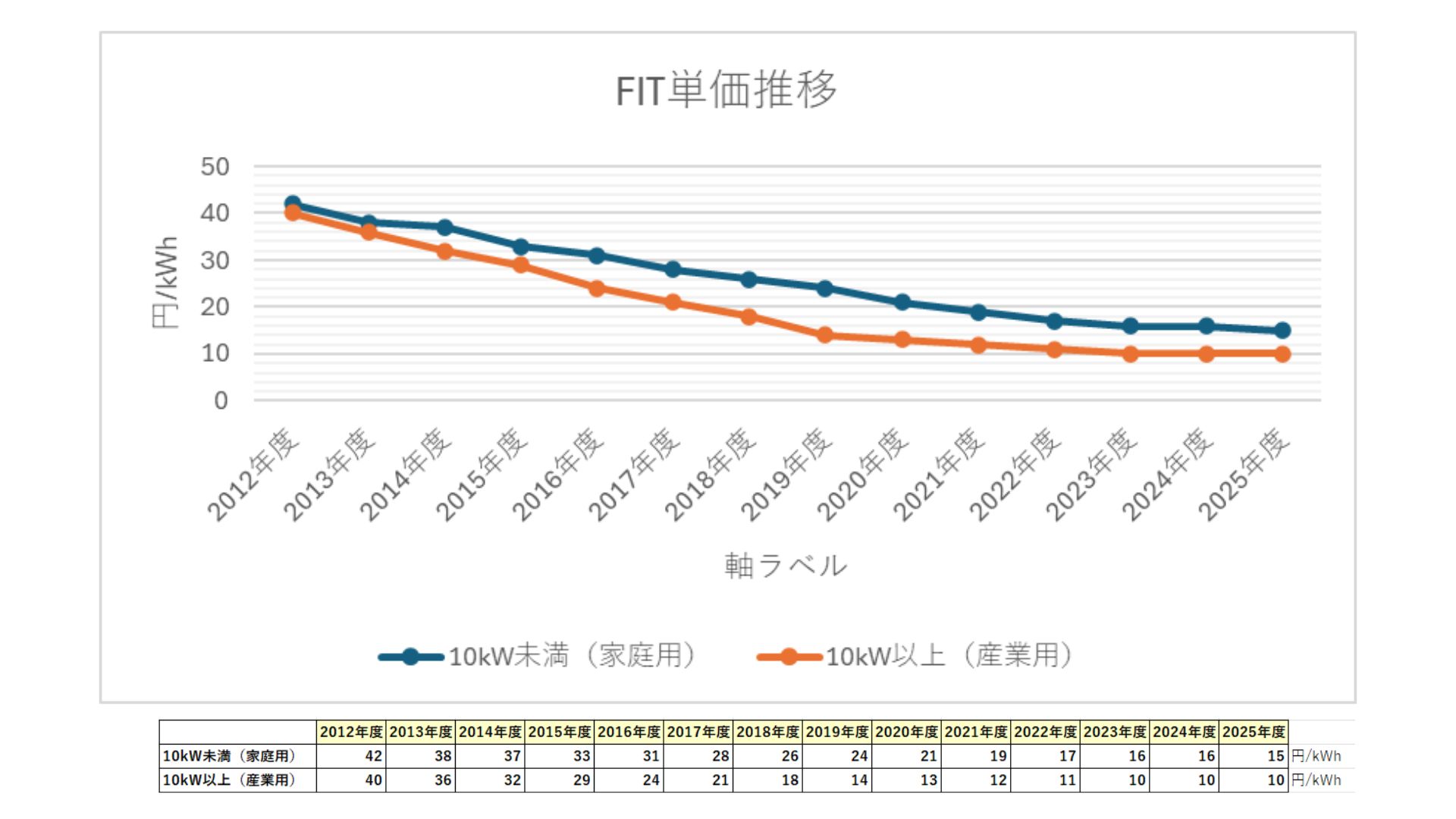

実際に、固定価格買取制度がスタートした2012年からの買取単価の推移は以下の通りです。

少しずつ買取単価は下がっているものの、家庭用では10年間、産業用では20年間の固定価格で国が買い取り続ける制度でした。

2026年以降は、買取期間と買取単価の見直しが図られて「再エネは自分で立って歩け!」という方針に切り替えます。

つまり、FIT(高額買取保証)のような“補助輪”は外されることになります。

太陽光発電の普及を後押ししなくなるの?と思われる方もいますが、再エネの自立には今からが正念場です。

これからは、「市場競争に勝てる提案」や「長期的に自家消費で得する提案」が求められます。

FIP制度での再エネ普及も今後進んでいくと思われるため、FIP制度についても理解は深めておきましょう。

詳しくは(FIT制度からFIP制度へ 太陽光発電の売電制度の変遷)を覗いてみてください。

再エネ賦課金としての国民負担をなくす

電気代の明細、ちゃんと見たことありますでしょうか?

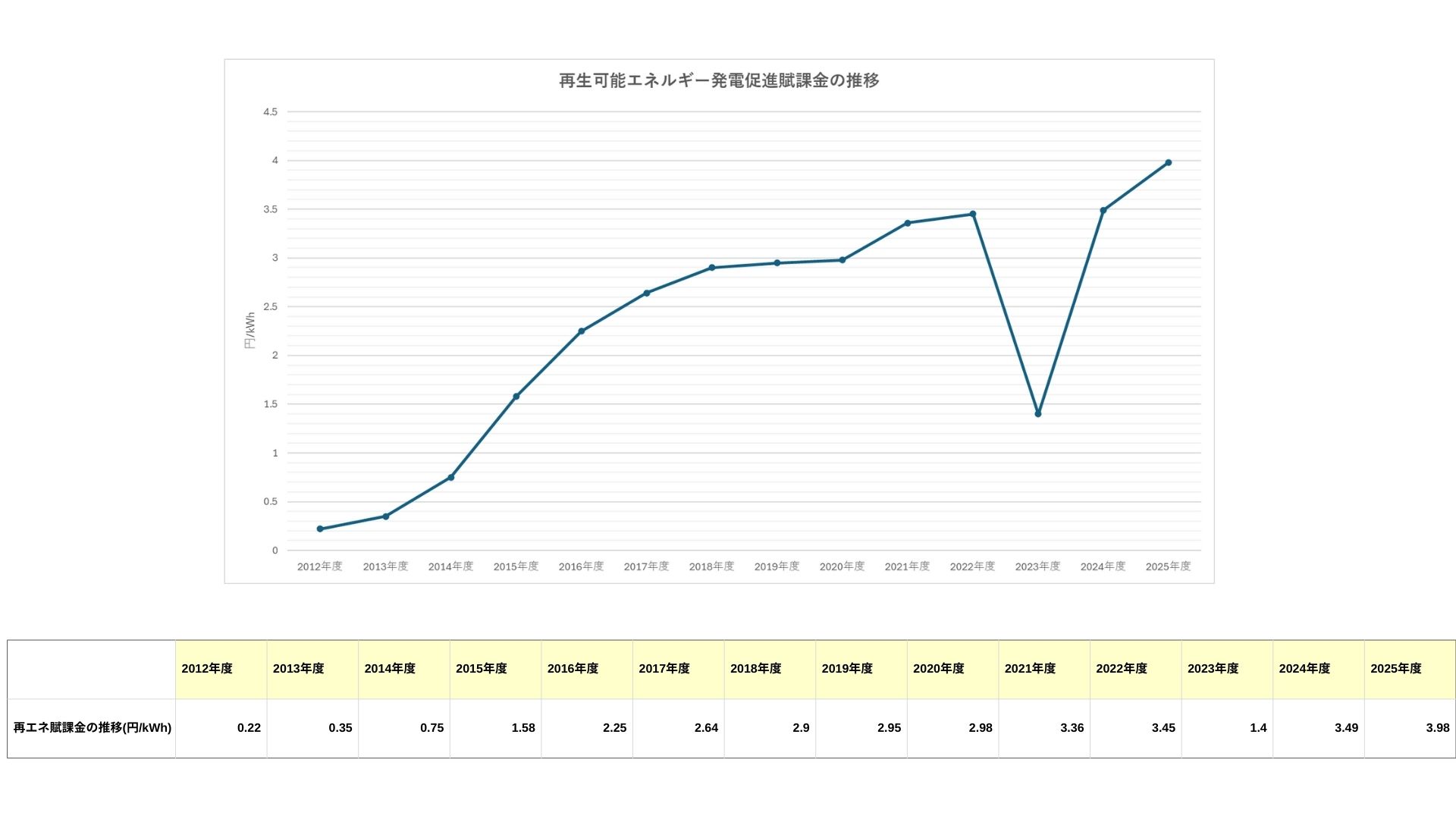

「再エネ賦課金」という項目は、年々じわじわと単価が上がっています。

2025年度の再エネ賦課金は、3.98円/kWhで最高値です。

再エネ賦課金は、FIT制度の買取単価の原資の一部になるため、全国民で再生可能エネルギーを支援するために負担してるお金になります。

ただ、再エネが増えれば増えるほどこの負担額も大きくなって、正直「もう限界じゃない?」という声が大きくなってきました。

そこで国は、「これ以上国民にツケを回さずに、再エネは市場で育ってもらおう」と決めたわけです。

営業現場でも、「これからの太陽光は自立型!国民負担も減らせるエコな選択!」と前向きに伝えると、お客様の反応もグッと良くなるはずです。

2026年のFIT制度(初期投資支援スキーム)の導入背景

2026年からは、「初期投資支援スキーム」という新しいFITの仕組みが始まります。

これは、導入から最初の4年間だけ高単価で売電できるという制度です。

目的はシンプルで、「できるだけ早く初期費用を回収してね」というものになります。

残りの期間は、みなさんで再生可能エネルギーの有効な使い方を探していくことを目的にしています。

もともとは、買取期間もたった4年にする案もあったんです。

ただ、それだと新築向けPPAモデル(0円太陽光発電)が広がらないから、2026年だけは暫定的に10年期間を維持することになっています。

新築住宅へPPAモデルで太陽光発電を導入される方が全体の30%もいたので、新築PPAモデルの衰退は国が目指す再エネ普及とは逆行するため救いの手を差し伸べた形です。

2027年以降のFIT制度はどうなる?

2027年以降、FIT制度はさらに大きく変わる予定です。

具体的には、買取期間はもっと短くなって、国の支援はどんどん縮小される見込みです。

じゃあ太陽光はオワコンか?っていうと、逆です。

新電力会社との直接契約や、自由市場での高額販売がメインになっていくので、むしろ「自立型の太陽光事業」が本格化します。

しかも、PPAモデル(0円太陽光)を使った柔軟な提案も増えてくるでしょう。

営業としては、「国の補助ありき」じゃない、新しい提案力が試される時代になります。

2027年以降を見越して、今から幅広いプランを用意しておくのが勝ちパターンです。

太陽光発電の2026年のFIT制度動向

まとめると、2026年からの太陽光発電は「短期回収+自家消費提案」がスタンダードになります。

改めて、2026年FITの制度概要と制度改正の理由を見ておきましょう。

✅2026年のFIT制度

1年目~4年目の買取単価:24円/kWh

5年目~10年目の買取単価:8.3円/kWh

✅2026年のFIT制度改正の理由

・再生可能エネルギーを自立させたいから

・国民の負担が増えすぎたから

4年間でしっかり回収、その後は自家発電と蓄電池活用で電気代をググッと削減、これが王道の流れです。

さらに、エコキュートやEVも絡めた「トータルエネルギー提案」ができる会社がどんどん強くなります。

競合もこの流れを意識して動くので、今のうちに提案の引き出しを増やしておくのがかなり重要です。

2026年の制度改正は、正直ピンチじゃなくてチャンスです。

上手に乗っかれば、ライバルに大きく差をつけることができます。