【2025年版】家庭用蓄電池の容量選び完全ガイド

2025.11.20

目次

電気代の削減や災害対策のために蓄電池の設置を検討する方が増えていますが、どの容量を選べばよいか悩んでいませんか?

容量の選択を誤ると、「導入費用が高すぎて回収できない」や「容量が足りない」といった失敗に繋がってしまいます。

✅本記事の内容

- 家庭用蓄電池の容量とは?基礎知識を解説

- 蓄電池容量の分類と特徴

- あなたの家庭に最適な蓄電池容量の決め方

- 使用目的別の蓄電池の容量選び

- 容量以外で注意すべき重要ポイント

- 蓄電池容量選びでよくある失敗

- 蓄電池容量で失敗しない方法

✅本記事の信頼性

・現役の某太陽電池メーカーの営業マン「スポンジ」が監修(営業キャリア10年以上)

・営業実績は、住宅用太陽光発電を200棟/月を販売継続(3年以上)

・本業で蓄電池も30台/月を販売継続

本記事では、蓄電池の容量について詳しく解説します。

あなたにベストな容量の蓄電池を選ぶことができるようになるため、電気代の節約や災害対策が万全に取れるようになります。

家庭用蓄電池の容量とは?基礎知識を解説

まずはじめに、家庭用蓄電池の容量の基礎知識について詳しく解説します。

基礎知識を知っておくことは、ベストな容量を選ぶために重要になります。

1.容量の単位kWhとは

kWh(キロワットアワー)は電力量の単位で、1kWの消費電力の家電製品を1時間使い続けると、1kWhとなります。

例えば、100Wの電球を10時間つけっぱなしにすると1kWh消費するということです。

10kWh容量の蓄電池を設置すると、「1kWの機器を10時間使える」または「2kWの機器を5時間使える」ことになります。

蓄電池の選び方については蓄電池の失敗しない7つの選び方の記事で詳しく解説しているので、気になる方は覗いてみてください。

2.定格容量と実効容量の違い

定格容量は、蓄電池が規定された条件のもとで理論上、最大で蓄えられる電力量です。

メーカーがカタログなどに記載する数値で、機器の総ポテンシャルを示しています。

実効容量は、定格容量のうち実際に家電などに使用できる電力量のことです。

蓄電池は、残量を0%にする過放電と100%にする過充電を繰り返すと、劣化が進み寿命が縮んでしまいます。

そのため、完全放電・完全充電を防ぐための「セーフティー容量」を設けており、このセーフティー容量を引いた残りが、実際に使える「実効容量」となるわけです。

3.容量と価格の関係

蓄電池は容量が大きいほど、価格も高くなる傾向にあります。

2025年度時点での家庭用蓄電池の1kWhあたりの相場価格は、本体価格と工事費を含め15万円/kWh ~ 20万円/kWhです。

10kWhの蓄電池を設置する場合、150万円~200万円程度の初期費用がかかるということになります。

経済産業省は家庭用蓄電池の普及促進のため、2030年度までに7万円/kWh以下にすることを目標としています。

現在はまだこの目標水準ではありませんが、技術開発や普及により、今後価格は下落していくと予想されています。

蓄電池容量の分類と特徴

蓄電池の容量は、下記の3つに分類されます。

✅蓄電池容量の区分

・小容量(1-5kWh)

・中容量(5-10kWh)

・大容量(10kWh以上)

下記の表は、容量選択の判断基準です。

あくまで目安のため、これから解説するそれぞれの容量の特徴やメリット・デメリットを参考にし、当社ENCまでご相談ください。

1.小容量(1-5kWh)の特徴とメリット・デメリット

1-5kWhの小容量の蓄電池は、1-2人世帯で月間の電気使用がおよそ300kWh前後のご家庭や、最低限の災害対策として備えたい方に適しています。

導入費用も比較的安く、コンパクトで軽量な製品が多いため設置スペースも制限されません。

ポータブル蓄電池であれば設置工事が不要なため、マンションなどでも簡単に導入が可能です。

ただし、容量が小さいため長期間の停電には長期間の停電対策にはならず、エアコンやIHクッキングヒーターなどの高出力家電も同時に使うことはできません。

また、電気代削減効果も限定的になります。

2.中容量(5-10kWh)の特徴とメリット・デメリット

5-10kWhの中容量の蓄電池は、3~4人家族で月間の電気使用量が300kWh~450kWhのご家庭に適しており、経済性と災害対策のバランスに優れているのが特徴です。

3~4人家族の平均的な日常の電力消費を十分にカバーでき、4-6kWの太陽光発電を設置していれば余剰電力を効率よく貯めることができるため電気代削減に繋がります。

ただし電気使用量の多い家庭の場合、1日の消費電力を完全に賄いきるのは難しく、数日間の停電には注意が必要です。

3.大容量(10kWh以上)の特徴とメリット・デメリット

10kWh以上の大容量の蓄電池は、月間電気使用量450kWh以上のご家庭に適しています。

補助金額が多く出るため、DR補助金を使って購入されている蓄電池のほとんどが10kWh以上の蓄電池です。

ほぼ完全な電力自給自足が可能なため経済メリットが大きく、今後の電気代高騰への対策にもなります。

停電時でも複数の家電を同時に長時間使用することができるため、普段と変わらない生活レベルを維持しやすく、数日間の電力確保も可能です。

ただし導入費用が高くなるため初期費用の回収に時間がかかりますし、消費電力が多くないと費用対効果を感じ辛くなります。

消防法の改正により、規制の対象が従来の目安容量から引き上げられたため、16kWh以上の蓄電池が一般家庭でも設置できるようになりました。

これに伴いファーウェイやニチコンなどの主要メーカーは、20kWhクラスの家庭用蓄電池を販売し始めており、現在販売されている最大の蓄電池はファーウェイの21kWhです。

あなたの家庭に最適な蓄電池容量の決め方

つぎに、ベストな蓄電池容量の決め方を見ていきましょう。

蓄電池の容量は、家族構成や電気使用量、家電の消費電力から導くことができます。

ご自宅でどれくらいの電気代を使っているかを把握することは、蓄電池容量を選ぶ上では基本となります。

1.家族構成別の容量目安

家庭用蓄電池の最適な容量は、家族の人数やライフスタイルによって異なります。

世帯人数を基準とした容量の目安をご紹介します。

オール電化や在宅時間の長い家庭は電気使用量も多くなるため、目安よりも大きめの容量を選ぶのがおすすめです。

2.月間電気使用量からの計算方法

まず電力会社から届く電気料金の検針票や、電力会社のマイページで確認できる月間の消費電力量を確認し、1日あたりの平均使用量を算出します。

1日あたりの電気使用量 × 30~50%が推奨蓄電池容量です。

例えば、月間総消費電力量が390kWhの場合、1日あたりの平均消費電力量は13kWhとなるため3.9~6.5kWhが推奨容量となります。

ただし、夏場や冬場などはエアコンを使用することが多いため、電気使用量も多くなります。

そのため、年間で最も使用電力の多い月で試算することがおすすめです。

3.停電時の必要電力量計算

停電時に使用したい家電の消費電力を確認し、容量を決めます。

下記の家電を停電時に使用する場合の必要な容量を試算してみます。

この場合1日あたり約6.2kWhが必要であるため、蓄電池はこれを賄える容量を選べば停電時に使用することできるということです。

各家電の消費電力を確認することは現実的ではないため、1ヵ月の消費電力から逆算して、普段どれくらいの電気を使っているのか把握していくことが重要になります。

使用目的別の蓄電池の容量選び

蓄電池を導入する目的によって、容量選びに注意する点が異なります。

✅使用目的別の蓄電池容量選び

・電気代削減を重視する場合

・停電対策を重視する場合

・太陽光発電との組み合わせを重視する場合

蓄電池を購入する目的が電気代を抑えたいのか、災害時の停電対策として使いたいのかも明確にしておくことは重要です。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.電気代削減を重視する場合

経済的メリットを最大化するためには、電気料金プランや太陽光発電との連携が非常に重要です。

まず、時間帯ごとに電力量料金が変わるプランでなければ、蓄電池の経済的なメリットはほとんど得られません。

夜間よりも昼間の方が電気単価が高いメニュー(オール電化プラン)にすることで、昼間は太陽光発電で電気をまかない、万が一夜間に電気が足りない場合でも安い電気で生活ができます。

従量電灯プランでは昼も夜も単価があまり変わらないため、一般的にはオール電化プランが相性が良いといわれています。

ただし容量が大きすぎる蓄電池を選ぶと、投資回収期間が長期化してしまいます。

蓄電池導入の際は、初期費用と容量のバランス、そしてご家庭の電気料金プランと発電状況を総合的に判断し、最適な一台を選ぶことが大切です。

2.停電対策を重視する場合

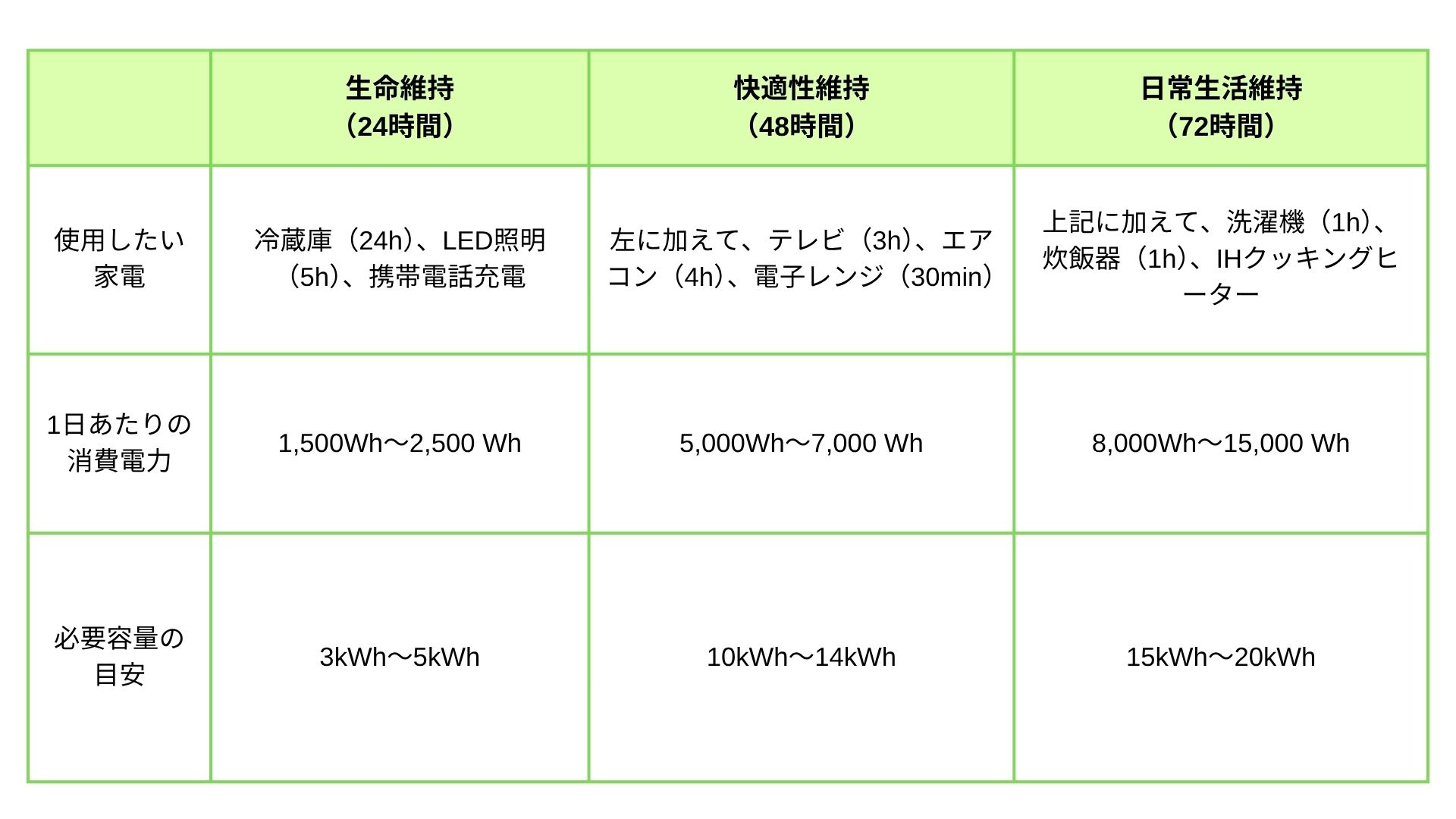

停電対策を重視する場合、どのくらいのレベルの生活がしたいかによって容量を決めます。

下記は備えたいレベルごとに、使用する家電と1日あたりの消費電力量の目安です。

停電時の生活をイメージすることと、何日分の停電対策をするかによって選ぶ蓄電池容量が変わります。

停電が長期化することも考える方は増えており、選ばれる蓄電池の容量も近年は大型化しているのは事実です。

3.太陽光発電との組み合わせを重視する場合

固定価格買取制度(FIT)の買取価格が大幅に下落した現在、太陽光発電で得られるメリットを最大化する鍵は、発電した電気を売電するのではなく自家消費することです。

電力会社から買う電気は現在30円~40円kWhと高騰しており、これを削減することで大きな節約効果が得られます。

蓄電池は太陽光発電の余剰電力を貯蔵し、夜間にも自家消費を可能にするための必須アイテムです。

蓄電池の最適な容量は、導入するタイミングによって検討の視点が異なります。

①太陽光発電と同時導入

太陽光発電と蓄電池を同時に導入する場合、太陽光発電と蓄電池の連携が最適化される点と、工事を一回で済ませるため、工事費用を削減できる点がメリットとなります。

容量選びのポイントは、長期的な電力需要を予測し、将来的な家族構成の変化や、オール電化・EV導入などの需要増を見越して決めるようにしましょう。

②太陽光発電の後付け

太陽光発電を設置済みのご家庭に蓄電池を導入する場合、過去の電力使用量や発電量という「実績データ」に基づいて選択することができます。

過去の余剰電力実績に基づき、発電量が最も多い時期に発生する余剰電力を効率よく貯められる容量を算出しましょう。

③FIT終了に合わせた導入

FIT終了後は売電単価が大幅に下落するため、経済効果が最大化するタイミングで導入できるということになります。

卒FIT後の安価な売電価格で売る電力を極力減らし全て自家消費に回したいため、余剰電力量の80%~ 100%をカバーする容量が理想です。

過去の売電実績、つまり余剰電力量を確認し、その電力量を一晩で使い切れる適正な容量を割り出しましょう。

容量以外で注意すべき重要ポイント

蓄電池を選ぶ時に注意するポイントは容量だけではありません。

蓄電池容量以外に知っておくべきことは下記3つです。

✅蓄電池容量以外に抑えておくべき3つのポイント

・定格出力

・サイクル数と寿命

・設置場所と蓄電池サイズ

蓄電池の基礎知識でもあるので、抑えておきましょう。

1.定格出力の重要性

「定格出力」とは、一度に出力できる電力を表す数値です。

この定格出力が、一度にどれだけの家電を動かせるかを決定します。

最近発売される蓄電池は、6kW程度の定格出力をもっているケースが多いです。

6kWもあれば、使いたい家電を同時に動かすことができます。

ただし、使いすぎて蓄電残量がすぐになるなるリスクもあるので使い方には注意が必要です。

2.サイクル数と寿命

「サイクル数」とは、蓄電池の電気残量が0%から100%まで充電し、100%から0%放電するまでのことで、蓄電池の寿命に直結します。

現在主流のリチウムイオン電池を用いた家庭用蓄電池は、サイクル数6,000〜12,000回が一般的です。

蓄電池を長期間使用したい場合、サイクル数の多いものを選ぶと良いでしょう。

3.設置場所とサイズの制約

家庭用蓄電池は、一般的にエアコンの室外機程度の大きさで100kg~200kgの重量品です。

購入前に設置場所を確保しておくことが非常に重要になります。

また、設置場所の環境や消防法に基づいての設置が必要になるため、信頼できる販売店に相談し設置場所を決めるようにしましょう。

蓄電池容量選びでよくある失敗

蓄電池の容量は、大きすぎても小さすぎてもよくありません。

容量選びを間違ってしまうとどんなデメリットがあるのか解説します。

1.容量が大きすぎる場合のデメリット

容量が大きいものを選ぶと安心感はありますが、コスパが悪くなることが一番のデメリットになります。

コスパが悪くなる

蓄電池は容量が大きいほど、初期費用が膨らみます。

必要以上の容量を選んでしまった場合、その使われない容量に対しても高額な費用を支払うということです。

また、蓄電池は容量が大きいほど、サイズ・重量も大きくなります。

そのため、設置場所の制約がより厳しくなります。

蓄電池の設置には、周囲との間にメンテナンスや安全のための離隔距離を確保する必要がありますが、大容量の蓄電池はそもそもサイズが大きいためより広いスペースが必要となります。

また、200kgを超えるものもあり、設置にはより頑丈な基礎工事が必要となり、工事費用や工期が増加する要因になります。

2.容量が小さすぎる場合のデメリット

容量が小さすぎる蓄電池を導入すると、節電や災害対策の面で、目的を果たせないというデメリットが生じます。

将来の電力需要増を見越せていない場合は、容量不足に陥るリスクもあります。

節電効果が低くなる

容量が不足していると、蓄電池導入の最大の目的である電気代の削減効果が十分に得られません。

太陽光発電の余剰電力を充分に貯めることができず、貯めることのできない電気は安い単価で売電することになるからです。

災害時に使いたい家電が使えない

必要な容量に満たない場合、冷蔵庫や照明、スマホ充電などの最低限の生命維持に必要な家電しか動かせず、その時間も短い時間しか電気が使えません。

エアコンやIHクッキングヒーターといった高出力家電を動かすこともできないため、緊急時に快適な生活レベルを維持するのは難しいでしょう。

容量不足は命に関わるリスクや、生活の快適性を大きく損ないます。

蓄電池容量で失敗しない方法

蓄電池容量で失敗を避けるためには、事前の準備が重要です。

ご自宅のニーズを把握した上で販売業者に相談すれば、価格や商品の妥当性を正確に判断してもらえます。

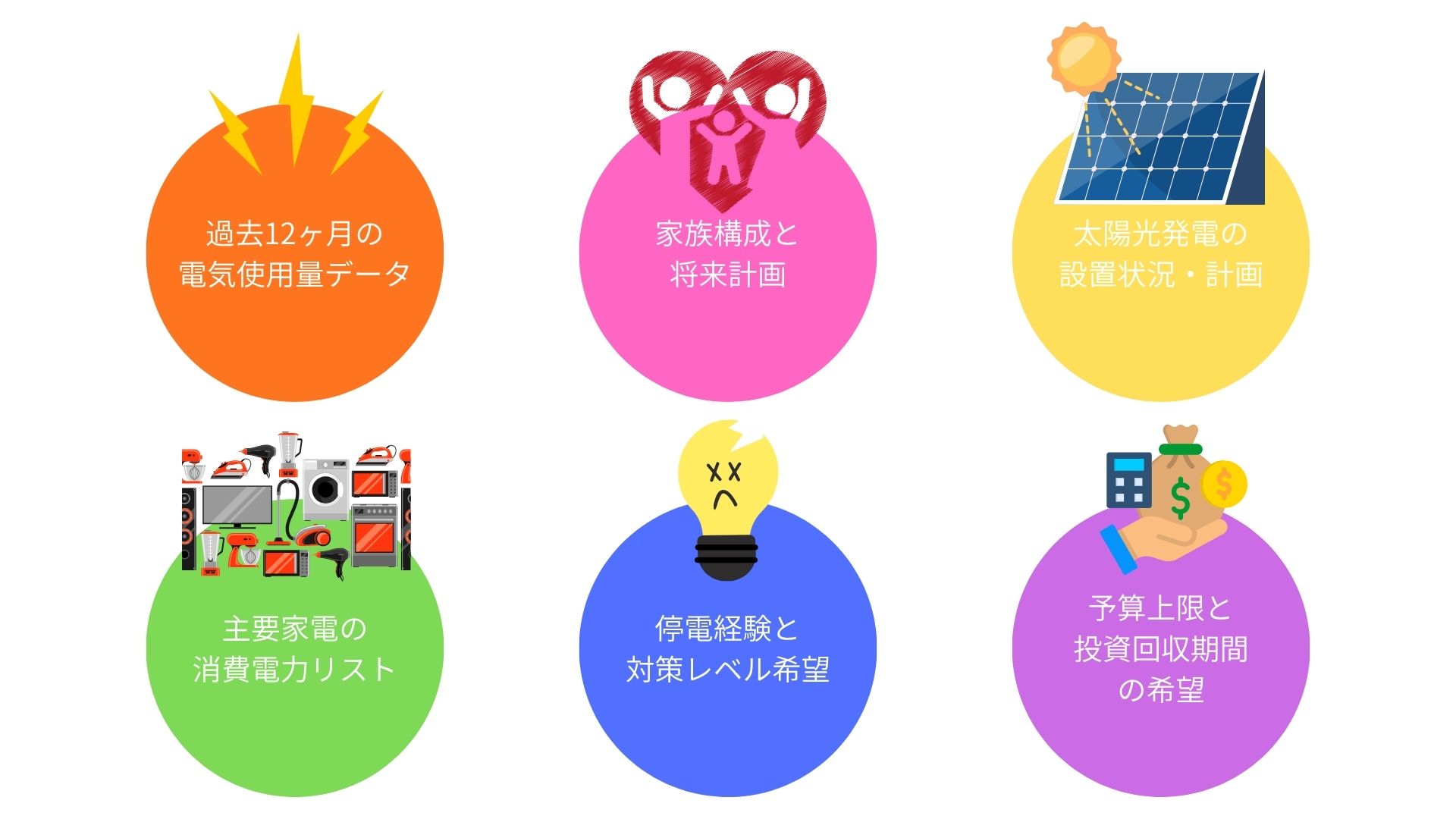

専門業者との相談前には、以下の6つのデータと情報を準備しておきましょう。

これらの情報は、業者があなたのご家庭に最適な容量や機種を提案するための基礎データとなります。

また、準備したデータをもとに複数の専門業者へ見積依頼をし、価格の妥当性や提案内容の優劣を判断することが大切です。

最適な蓄電池容量選びのポイント

本記事では、蓄電池の容量について詳しく解説しました。

蓄電池の容量は、大きければ良いわけでも、小さければ良いわけでもありません。

家庭用蓄電池の導入を成功させるためには、ご家庭のデータを基に、蓄電池をどんな目的で設置したいかを考慮し、適正容量を見極めることが重要です。

蓄電池の容量選びに困っている方は、当社ENCにお気軽にご相談ください。

ご家庭にとって最も費用対効果が高く、安心をもたらす最適な蓄電池容量を選びます。