【オンサイトPPAとは】仕組みから導入手順まで専門家が完全ガイド

2025.11.08

目次

オンサイトPPAという言葉を耳にする機会は増えたけど、深く内容を理解していないという方はいませんか?

実際に、オンサイトPPAは工場や倉庫を持たれている企業が太陽光発電を導入する新しい選択肢として注目されています。

✅本記事の内容

- オンサイトPPAの基本定義

- オンサイトPPAの仕組みと費用

- オンサイトPPAとオフサイトPPAとの違い

- オンサイトPPAの7つのメリット

- オンサイトPPAの5つのデメリット

- オンサイトPPAの導入の条件と手順

✅本記事の信頼性

・現役の某太陽電池メーカーの営業マン「スポンジ」が監修(営業キャリア10年以上)

・営業実績は、住宅用太陽光発電を200棟/月を販売継続(3年以上)

・住宅用蓄電池を30台/月を販売継続

オンサイトPPAの基本的な内容やメリットデメリット、具体的に経済効果がどれくらいなのかが理解できるようになります。

自社に太陽光発電を導入するとしたら、オンサイトPPAがありなのか、なしなのか検討する材料としてみてください。

オンサイトPPAの基本定義

「オンサイトPPA(Power Purchase Agreement)」とは、PPA事業者(発電事業者)が企業の敷地内に太陽光発電設備を無償で設置し、太陽光発電で発電した電力をPPA事業者から企業が購入する仕組みのことです。

「オンサイト」とは「現地で」という意味で、工場や倉庫の屋根、駐車場など企業の敷地内に設置される点が特徴です。

これにより、太陽光発電で発電した電気で電気料金削減が期待できます。

近年では、脱炭素経営やBCP対策の一環として導入が進んでおり、特に製造業を中心に注目度が高まっています。

初期投資を抑えながら再エネ化の実現できる、実践的なカーボンニュートラル戦略の第一歩といえるでしょう。

オンサイトPPAの仕組みと費用

オンサイトPPAの仕組みは、企業の敷地内に設置された太陽光発電設備から電力を供給し、その電力を需要家(企業)が長期契約に基づいてPPA事業者から購入するというものです。

最大の特徴は、設備投資をPPA事業者が全額負担し、企業側が初期費用を一切支払わずに導入できる点です。

発電された電気はまず自家消費に回され、余剰分は電力会社に売電されます。

契約期間中は、PPA事業者が設備の保守やメンテナンスもすべて管理するため、運用負担も最小限です。

料金は、使用量に応じた従量課金制が一般的で、電気料金の単価は通常の契約よりも安価に設定されるケースが多いです。

つまりオンサイトPPAとは、「コストを抑えながら脱炭素と経済性を両立する仕組み」と言えます。

関係者と役割

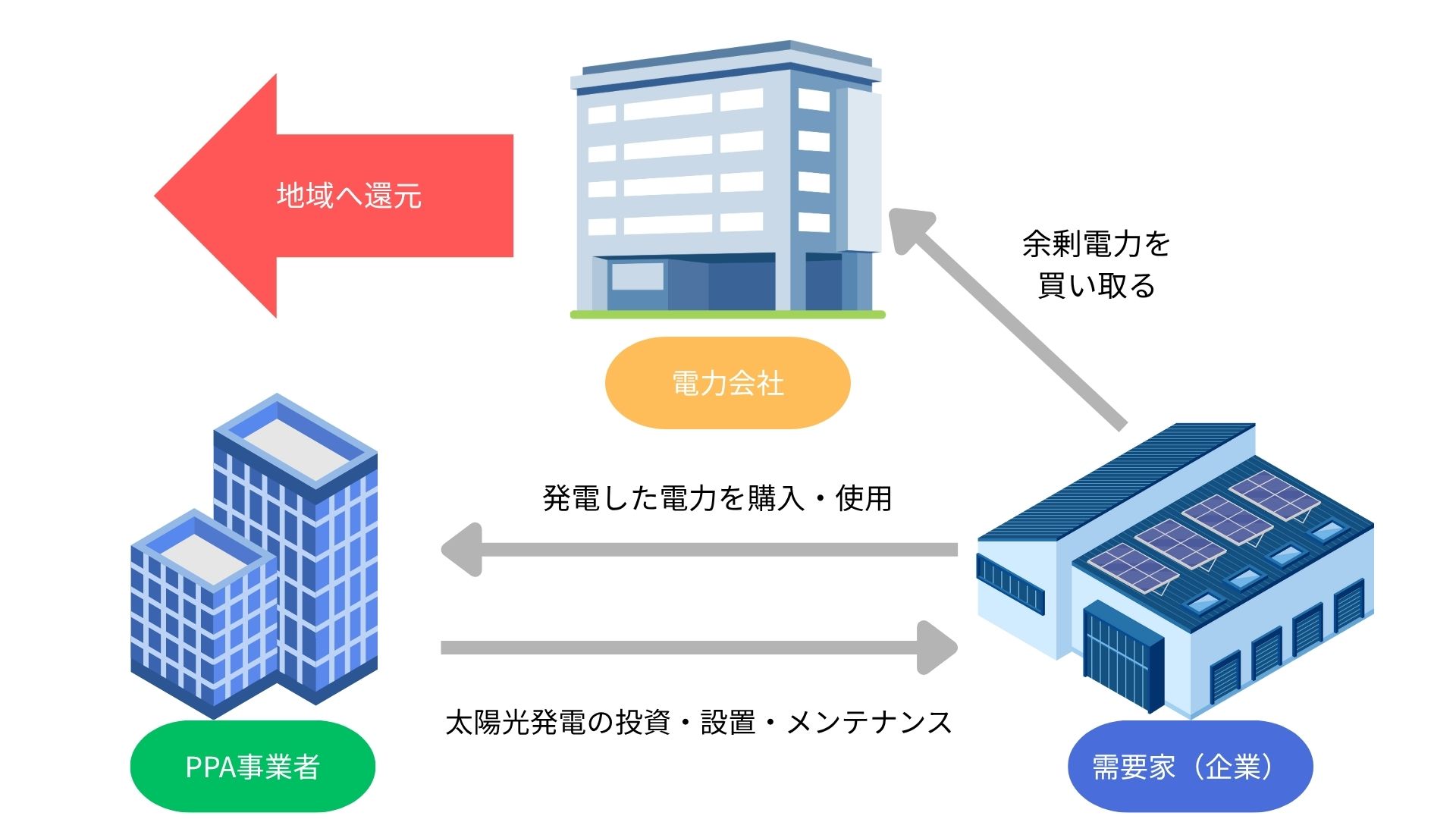

オンサイトPPAには主に「PPA事業者」「需要家(企業)」「電力会社」の3社が関わります。

まずPPA事業者は、太陽光発電設備の設計・投資・設置・メンテナンスを一括して担う主体です。

設備の所有権を持ち、契約期間中の管理や修理も行います。

一方、需要家である企業は、自社敷地を提供し、発電した電力を購入して使用します。

これにより、設備投資を行わずに再生可能エネルギーを利用できます。

余剰電力は電力会社が買い取り、系統を通じて地域に還元されます。

つまり、企業は“発電所を持たずに再エネ電力を使う”ことが可能となり、環境価値と経済的メリットを両立できる仕組みです。

電力供給の流れ

オンサイトPPAでは、企業の敷地内で発電された電力がまず自家消費分として優先的に供給されます。

その後、余剰電力は系統を通じて電力会社へ売電され、不足分のみを電力会社から購入する仕組みです。

これにより、工場やオフィスでは電気代を大幅に削減しながら、再エネの利用率を最大化できます。

PPA事業者が設備を所有しているため、企業は電力の使用料のみを支払い、設備維持の負担は発生しません。

このシンプルな供給構造こそが、オンサイトPPAの最大の特徴です。

導入後も企業の運用負担が少なく、安定した電力供給と環境配慮を両立できる点が評価されています。

料金体系と電気料金の設定

オンサイトPPAの料金体系は、一般的に従量課金制が採用されています。

これは、発電量に応じて使用した電力量分だけを支払う仕組みで、初期費用や設備費用の支払いは一切発生しません。

また、自家消費電力であるため、再エネ賦課金が不要です。

再エネ賦課金の過去推移は以下の通りで、年々上がっていることがわかります。

そのため、通常の電力会社からの購入単価(約19~22円/kWh)に比べ、オンサイトPPAでは15~18円/kWh程度と安くなります。

契約期間中、PPA事業者はメンテナンス費や修繕費を負担し、企業側は安定した価格で電力を利用できます。

特に近年の電力価格高騰局面では、長期的に固定単価で再エネ電力を確保できる点が企業経営にとって大きなリスクヘッジとなります。

一般的な契約期間

オンサイトPPAの契約期間は一般的に15~20年と長期にわたります。

これは、PPA事業者が太陽光設備への初期投資を回収するまでに一定期間が必要であるためです。

契約期間中、事業者は設備の保守・点検・修理などを無償で実施し、企業は発電した電力を購入して使用するのみになります。

契約満了後は、設備を無償で譲渡されるケースが多く、自社資産として活用できる点も魅力です。

長期契約ではありますが、安定した電力単価で運用できるため、長期的なコスト計画を立てやすく、再エネ利用の信頼性も高まります。

契約時には、解約条件や設備譲渡時の所有権移転の手続きを明確にしておくことが重要です。

オンサイトPPAとオフサイトPPAとの違い

PPAモデルには「オンサイト」と「オフサイト」の2種類があります。

どちらも電力の長期購入契約という点は共通していますが、最も大きな違いは発電設備の設置場所と電力供給の仕組みです。

オンサイトPPAは、自社の敷地や工場屋根に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を直接利用する「地産地消型モデル」になります。

一方のオフサイトPPAは、遠隔地の発電所で作られた電気を送配電網を通して受け取る「広域供給型モデル」です。

前者はコスト削減効果が高く、再エネ賦課金や託送料金が不要なため、製造業などエネルギー多消費型企業に人気があります。

一方の後者は大規模発電に適しており、再エネ導入量の拡大には有効ですが、送電コストが課題です。

設置場所の違い

オンサイトPPAとオフサイトPPAの最大の違いは「発電設備の設置場所」にあります。

オンサイトPPAは、企業の敷地内に太陽光発電設備を設置するモデルです。

工場の屋根や倉庫の上、または駐車場上部に設置するケースが多く、発電した電力をそのまま自社で直接利用できます。

一方、オフサイトPPAは企業の敷地外、つまり遠隔地の太陽光発電所で発電された電力を、送配電網を通して供給する仕組みです。

オフサイトでは大規模発電が可能ですが、送電ロスや託送料金が発生する点がデメリットとなります。

オンサイトPPAは「地産地消型エネルギー」として注目されており、BCP対策や地域貢献の観点からも導入が進んでいます。

自社敷地で発電・消費が完結するため、再エネ賦課金も不要です。

コスト構造の比較

オンサイトPPAとオフサイトPPAでは、コスト構造にも明確な差があります。

まずオンサイトPPAは、自社敷地内で発電・利用するため、託送料金や再エネ賦課金が一切不要です。

その結果、電力単価は一般的に15~18円/kWh前後と、電力会社の購入単価よりも安価になります。

一方で、オフサイトPPAは発電所が遠隔地にあるため、送配電網を経由する必要があり、託送料金(約4円/kWh)と再エネ賦課金が加算されます。

このため、電力単価は19~22円/kWh程度になるのが一般的です。

オンサイトPPAはコスト削減に優れる反面、設置スペースの確保や日照条件の影響を受けやすい点が注意点です。

企業の立地環境やエネルギー使用量に応じて、最適なPPAモデルを選定することがコスト最適化の鍵となります。

オンサイトPPAの7つのメリット

それでは、オンサイトPPAのメリットを見ていきましょう。

✅オンサイトPPAの7つのメリット

・初期費用ゼロで導入可能

・電気料金の削減

・補助金が活用できる

・メンテナンス費用が不要

・再エネ賦課金がかからない

・BCP対策ができる

・契約終了後は自己所有物になる

オンサイトPPAの最大の特徴は、企業が初期投資を負担せずに再エネを導入できる点です。

設置・運用・保守をPPA事業者が一括で担うため、設備管理の負担も最小限にできます。

さらに、電力単価が通常より安く設定されるため、電気料金削減効果も高く、長期的なコスト最適化が可能です。

また、契約終了後は設備を譲渡してもらえるため、自社発電によるエネルギー自給化への道が開けます。

BCP(事業継続計画)対策としても有効で、停電時に蓄電池と連携すれば、工場稼働を止めずに済むケースもあります。

つまりオンサイトPPAは、「環境価値の向上」「経済性」「災害対応力」を同時に高める、製造業に最も相性の良いエネルギー戦略といえます。

初期費用ゼロで導入可能

オンサイトPPAの最大の魅力は、初期費用ゼロで太陽光発電設備を導入できることです。

通常、企業が自社で太陽光設備を所有する場合、数千万円~数億円の初期投資が必要になります。

しかし、オンサイトPPAではこのコストをすべてPPA事業者が負担です。

企業側は設置費用を支払うことなく、設備完成後から使用した電力量に応じて料金を支払うだけです。

そのため、設備投資のための社内稟議や資金調達が不要で、キャッシュフローへの影響を最小限に抑えられます。

また、PPA事業者が設計・施工から保守までを一括で担うため、導入負担も軽減できます。

本来の事業で必要な融資枠を使わず、脱炭素化を進めたい中堅企業や製造業にとって、極めて現実的な導入手段といえます。

電気料金の削減

オンサイトPPAを導入すると、電気料金の単価を下げることが期待できます。

一般的な電力会社からの購入単価が約20円/kWhであるのに対し、オンサイトPPAでは15~18円/kWhが相場です。

たとえば年間使用量が100万kWhの工場では、年間約200~500万円のコスト削減効果が見込めます。

さらに、契約期間中は電力単価が固定されることが多く、将来的な電気料金の高騰リスクを回避できるのも大きなメリットです。

これにより、エネルギーコストの安定化が図れ、長期的な経営計画にも組み込みやすくなります。

近年、燃料費調整額や再エネ賦課金の上昇により電気代は右肩上がりです。

オンサイトPPAは、「今後の値上げに備えた電力コストの固定化」という観点でも優れた選択肢といえます。

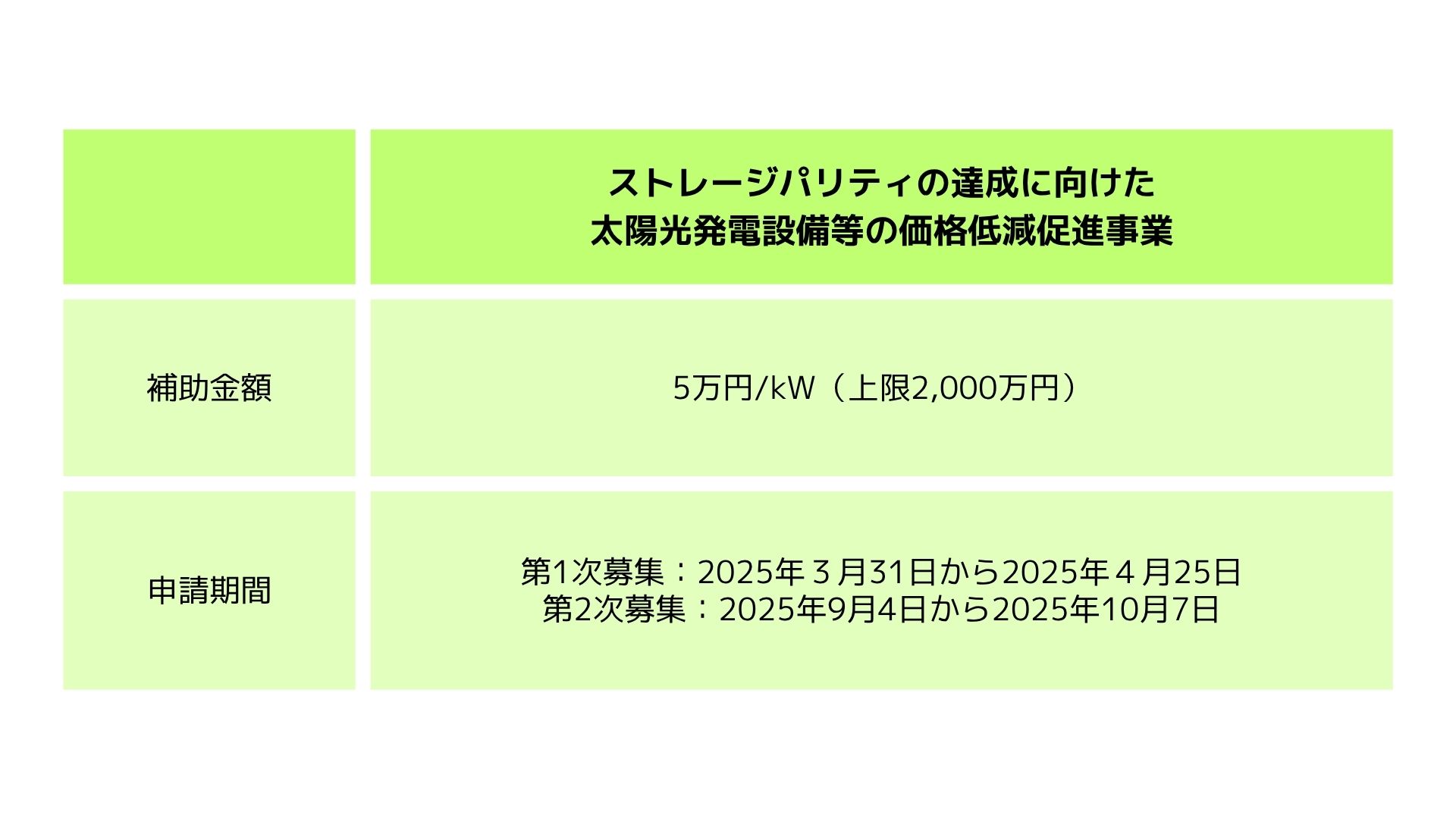

補助金が活用できる

オンサイトPPAの導入では、国や自治体の補助金を併用できる場合があります。

特に注目されているのが、環境省の「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」です。

この制度では、蓄電池を併設した再エネ設備の導入を支援しており、PPAモデルでも適用可能なケースがあります。

参照:環境省作成のPDFより

蓄電池を組み合わせることで、災害時の電力確保や夜間の自家消費率向上にもつながり、企業のBCP対策としても効果的です。

また、自治体独自の補助金制度を活用すれば、契約期間中のコストをさらに抑えることが可能になります。

補助金の申請や適用可否はPPA事業者がサポートしてくれるため、企業側の負担も少なく、導入ハードルが下がります。

メンテナンス費用が不要

オンサイトPPA契約の大きなメリットのひとつが、メンテナンス費用が発生しないことです。

契約期間中、設備の保守・点検・修理はすべてPPA事業者が負担します。

太陽光パネルやパワーコンディショナーなどの主要機器が故障した場合も、修理や交換費用はPPA事業者の責任範囲です。

企業側は電力を使用し、電気料金を支払うだけで済むため、運用リスクを大幅に軽減できます。

また、定期点検やリモート監視による稼働管理が行われるため、発電量の低下やトラブルも早期に把握可能です。

このように、導入後のメンテナンス負担がゼロであることは、長期契約の安心材料にもなります。

特に人手不足の製造業では、保守に人員を割かずに再エネ化を進められる点が高く評価されています。

再エネ賦課金がかからない

オンサイトPPAで発電した電力は自家消費が基本のため、再エネ賦課金の対象外です。

再エネ賦課金とは、電力会社が再生可能エネルギーの普及を支えるために電気料金に上乗せして徴収する費用で、企業にとっては隠れたコスト負担になっています。

しかし、オンサイトPPAで太陽光発電による電気を使用すれば、再エネ賦課金は発生しません。

結果として、同じ電力量でもより安価に電力を利用でき、長期的なコスト削減につながります。

エネルギーコストの上昇が企業収益に直結する製造業では、この“非課金構造”が大きな優位性となります。

BCP対策ができる

オンサイトPPAは、災害時の電力確保という観点からも注目されています。

太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、停電時でも最低限の電力供給が可能になります。

工場や倉庫などの設備が長時間停止すると生産に多大な損失を与えるため、エネルギーの自立性はBCP(事業継続計画)の重要要素です。

特に蓄電池を併設した場合、日中に発電した電力を夜間や停電時に活用でき、非常用電源としても機能します。

さらに、PPA事業者によっては「自立運転機能」付きの設備を提供しており、災害発生時には自動で電力を切り替えることも可能です。

製造業では生産ラインの停止が企業経営に直結するため、このBCP効果は導入理由の一つとして注目されています。

契約終了後は自己所有物になる

オンサイトPPAでは、契約期間(一般的に15~20年)が終了すると、設備が企業に譲渡されます。

譲渡後は企業が発電設備を自社所有とし、以降は電力を“完全に自家発電”として利用可能です。

契約期間中にPPA事業者がメンテナンスを継続して行うため、譲渡時点で設備は安定稼働状態で引き継げるのも利点です。

その後はメンテナンス費用が発生しますが、さらなる電気代削減効果が期待できます。

企業にとっては、長期契約を経て“自社発電資産”を手に入れる投資的メリットがあり、脱炭素と経済性の両立を長期的に実現できる仕組みといえるでしょう。

オンサイトPPAの5つのデメリット

次に、オンサイトPPAのデメリットを見ていきましょう。

✅オンサイトPPAの5つのデメリット

・長期契約による制約

・敷地利用の制限

・途中解約時の違約金リスク

・設備の自由な変更・処分ができない

・適用条件

オンサイトPPAは魅力的な仕組みですが、導入にあたってはいくつかの注意点もあります。

特に製造業のように敷地活用や設備更新が頻繁な業種では、長期契約による制約や途中解約のリスクを理解しておくことが重要です。

契約期間が15~20年と長いため、将来的な建物の改修や拡張工事の際に、発電設備の移設や撤去が必要になる場合があります。

「初期費用ゼロ」だけを見て契約するのではなく、長期的な運用リスクを踏まえた検討が肝心です。

以下では、具体的な5つのデメリットを詳しく解説します。

長期契約による制約

オンサイトPPAは、通常15~20年という長期契約で締結されます。

これは、PPA事業者が初期費用を全額負担し、長期間をかけて設備費用を回収する仕組みのためです。

そのため、契約期間中に電気料金の単価や条件を途中で変更することは基本的にできません。

市場価格が下がった場合でも、契約単価は固定されたままとなるケースが多い点には注意が必要です。

また、契約終了前に他のエネルギー供給方法へ切り替えたい場合には、違約金が発生する可能性もあります。

導入前には、契約内容や単価の見直しルール、再交渉の可否などを十分に確認し、長期的な経営計画と照らし合わせることが大切です。

敷地利用の制限

オンサイトPPAの導入では、敷地や屋根の一部を太陽光発電設備専用として使用するため、他の用途に転用することが難しくなります。

たとえば、工場の屋根に設置した場合、その上で新たに構造物を建てたり、改築を行う際には制約が発生する可能性があります。

また、駐車場や遊休地に設置した場合、将来的にそのスペースを他の設備や倉庫として活用したいときに、撤去や移設の費用が発生するケースもあります。

こうした敷地利用の制約は長期契約中ずっと続くため、今後の事業拡張計画を考慮して導入場所を慎重に選定することが重要です。

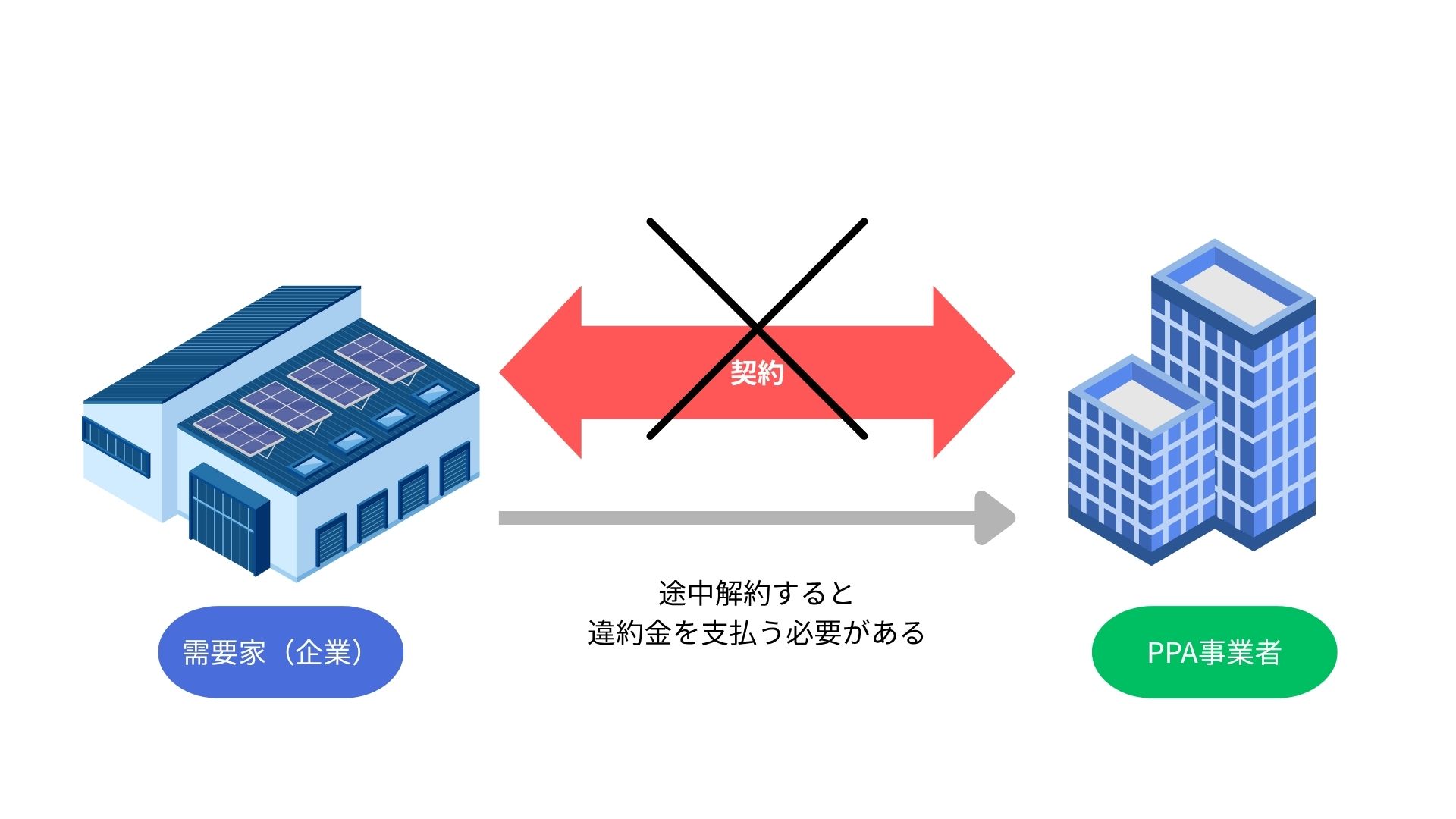

途中解約時の違約金リスク

オンサイトPPA契約は、事業者が多額の初期投資を行う仕組みのため、途中解約には高額な違約金が発生する可能性があります。

たとえば、15年契約のうち10年経過時に解約を希望しても、残存期間5年分の発電収益に相当する金額を違約金として請求されることがあります。

また、建物の売却や移転など、企業の経営状況の変化によって設備の継続使用が難しくなる場合も想定されます。

また、建物の売却や移転など、企業の経営状況の変化によって設備の継続使用が難しくなる場合も想定されます。

そのため、契約前に「解約条件」や「譲渡・移転時の扱い」を明確にしておくことが非常に重要です。

PPA事業者によっては柔軟な契約プランを用意している場合もあるため、複数社から見積もり・契約条件を比較検討するのが賢明です。

発電量が担保されない

オンサイトPPAによる太陽光発電は、自然エネルギーであるため天候や日射量に大きく左右されるという課題があります。

曇天や雨天の日が続けば、発電量が低下し、想定よりも自家消費電力量が減少します。

さらに、周囲に新たな高層建築物が建てられたり、季節による影の変化によって発電効率が下がるリスクも考えておくべきです。

こうした発電量の変動は、長期契約を前提とした場合に大きなリスクとなる可能性があります。

導入前には、専門業者による日照シミュレーションや立地調査を徹底し、リスクを数値化しておくことが重要です。

信頼できるPPA事業者ほど、こうしたリスクを事前に丁寧に説明してくれる傾向があります。

設備の自由な変更・処分ができない

オンサイトPPAの契約期間中は、設備の仕様変更や撤去・増設が原則できません。

これは、PPA事業者が所有権を持っているため、設備構成を勝手に変更することが契約違反になる場合があるためです。

また、技術が進歩してより高効率なパネルや蓄電池が登場しても、契約期間中は自由に入れ替えられないという制約もあります。

契約満了後に設備が譲渡されますが、その時点でパネルの性能劣化や部品の供給終了などが発生している可能性も考えておくべきです。

導入前に、自社が契約終了後にどのような体制でメンテナンスや更新を行うか、長期的な運用計画を設計しておくことが不可欠です。

この点を明確にしておけば、設備譲渡後も安心して再エネ活用を続けられるでしょう。

オンサイトPPAの導入の条件と手順

オンサイトPPAを導入するには、事業者との契約だけでなく、敷地条件・電力需要・日照環境など、複数の要件を満たす必要があります。

契約までの流れは概ね「現地調査 → 提案・見積 → 契約 → 設計・施工 → 運用開始」という順序で進行し、初期調査から運転開始まで1~2年を要するのが一般的です。

特に製造業では、稼働スケジュールとの兼ね合いが重要となるため、施工時期を慎重に調整する必要があります。

また、PPA事業者によって契約形態や適用条件が異なるため、複数の事業者から見積・提案を受け、条件を比較することが成功のポイントです。

初期投資ゼロで始められるとはいえ、「契約条件の理解」=成功の第一歩です。

適用条件

オンサイトPPAを導入する際は、PPA事業者ごとに異なる適用条件をしっかり確認する必要があります。

基本的な条件は下記3点です。

①年間電力使用量が一定以上あること

②発電設備を設置できる屋根や敷地があること

③自家消費を前提とした需要構造であること

とくに製造業や物流倉庫など、日中の電力使用量が多い業種は高い導入効果が見込めます。

ただし、建物の老朽化や屋根構造によっては設置が難しい場合もあるため、事前の構造診断が必須です。

また、事業者によっては契約容量や最低発電規模を設けているケースもあります。

導入前には複数のPPA事業者から提案を受け、電気使用量や立地条件に合った最適なプランを比較検討することが成功の鍵となります。

導入から運用開始までの流れ

オンサイトPPAは、契約から発電開始まで年単位の時間を要する大型プロジェクトです。

一般的な流れは下記です。

①現地調査・電力データ分析

②PPA事業者によるシミュレーション提案

③契約締結

④設計・施工

⑤運用開始

現地調査では、屋根の耐荷重・方位・影の影響などを詳細に確認し、発電効率を最大化する設計を行います。

その後、契約条件の最終調整と工事スケジュールの確定を経て、実際の施工に入ります。

工事完了後は電力系統の接続検査を行い、運用を開始。

導入完了までには通常12~18か月程度を要します。

手順の詳細は環境省の「PPAモデルガイドライン(PDF)」にもまとめられているため、検討企業は必ず一読しておくと良いでしょう。

※参照: 環境省PPAガイドライン(PDF)

オンサイトPPAで初期費用ゼロの脱炭素化を実現!

オンサイトPPAは、初期費用ゼロで脱炭素化と電力コスト削減を両立できる革新的な仕組みです。

✅オンサイトPPAの7つのメリット

・初期費用ゼロで導入可能

・電気料金の削減

・補助金が活用できる

・メンテナンス費用が不要

・再エネ賦課金がかからない

・BCP対策ができる

・契約終了後は自己所有物になる

✅オンサイトPPAの5つのデメリット

・長期契約による制約

・敷地利用の制限

・途中解約時の違約金リスク

・設備の自由な変更・処分ができない

・適用条件

自社の屋根や敷地を活用し、発電した電力を自家消費することで、電気代の変動リスクを抑えつつ、CO₂排出量を削減できます。

特に製造業のように日中稼働が多い企業にとっては、電気料金の削減とBCP対策の両面で高い効果を発揮します。

一方で、契約期間が長期(15~20年)になることや、設備改修・途中解約に制約がある点には注意が必要です。

導入前には、複数のPPA事業者を比較し、料金体系や契約条件を明確にしておくことが重要です。

オンサイトPPAは、資金を投じずに再エネ導入を加速できる“実践的な脱炭素手段”になります。

補助金や蓄電池との併用で、より高い経済効果を狙うことも可能です。

いまこそ、コストと環境の両立を実現するエネルギー戦略の第一歩として検討すべき時期といえるでしょう。