【2025年度版】産業用太陽光発電 完全導入ガイド

2025.10.06

目次

工場や倉庫、事務所の屋根の上に太陽光発電を設置すれば、どれくらいの経済効果があるのか、知りたい方はいませんか?

また、脱炭素やSDGsが当たり前になりつつある中で、そろそろ検討しないとまずいと思っている方もいるかもしれません。

✅本記事の内容

-

産業用太陽光発電の基礎知識

-

産業用太陽光発電の導入コストと投資回収

-

産業用太陽光発電システムの制度活用と導入方法

-

どこに設置する?産業用太陽発電システムの設置場所

-

産業用太陽光発電システムの将来展望と市場トレンド

-

産業用太陽光発電のPPA(電力購入契約)という選択肢

-

産業用太陽光発電の今後は

✅本記事の信頼性

・現役の某太陽電池メーカーの営業マン「スポンジ」が監修(営業キャリア10年以上)

・営業実績は、住宅用太陽光発電200棟/月を販売継続(3年以上)

本記事では、産業用太陽光発電の基本的な知識、どれくらいの導入費用がかかって、経済効果はどうなのかについてお伝えします。

太陽光発電の将来の展望や市場トレンドについても理解できるようになります。

産業用太陽光発電の基礎知識

まず、そもそも産業用太陽光発電とは何なのかからお伝えします。

家庭用(10kW未満)と比べて産業用太陽光発電は規模が大きく、自社工場や倉庫、商業施設の屋根、遊休地などに導入されます。

特に製造業や物流業では、日中の電力需要が高いため、発電した電力を効率的に活用できるのが魅力です。

さらに近年は、脱炭素経営の一環として企業イメージ向上や取引先からの評価にも直結しており、単なる節約を超えた「経営戦略の一部」として注目されています。

産業用太陽光発電の定義

産業用太陽光発電の定義は「10kW以上の設備容量を持つ太陽光発電システム」です。

一般家庭向けの住宅用(10kW未満)と異なり、規模が大きいため設置コストや発電量も格段に違います。

設備の大きさに比例して投資額も増える一方、発電効率や長期的な収益性を考えるとスケールメリットが大きいのが特徴です。

特に工場や倉庫など、広い屋根を持つ企業には適しており、電気代の削減に直結するだけでなく、再エネ導入をPRできるためCSR(企業の社会的責任)の観点でも効果的です。

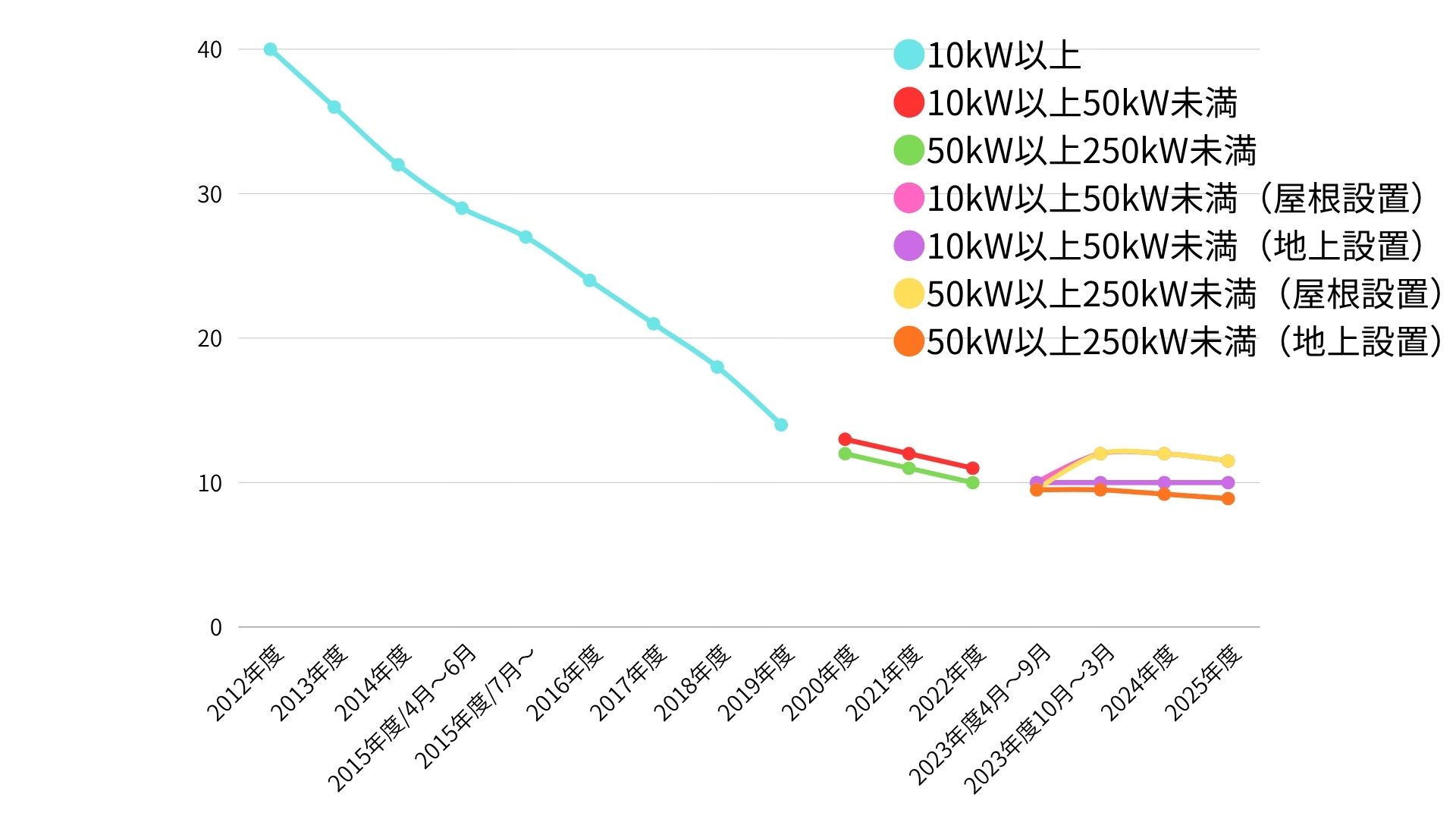

産業用太陽光発電のFIT単価

固定価格買取制度(FIT)は、太陽光発電の普及を後押しする重要な仕組みです。

2025年度の産業用(10kW以上)のFIT単価は、下記のように設定されています。

- 10kW~50kW未満(屋根設置)⇒1年目~5年目は19円/kWh(税抜き)、残り15年間は8.3円/kWh(税抜き)

- 50kW以上⇒1年目~20年目は8.9円/kWh

2012年の制度開始当初は40円/kWhという高単価でスタートしましたが、年々引き下げが進みました。

これにより、現在は売電収益を目的とした投資型よりも、自家消費型への移行が主流となっています。

実際に、太陽光発電で発電した電気の30%以上は自家消費をする必要があり、30%を下回る場合はFIT権利のはく奪の可能性があります。

また、電気料金単価が上がっているため、自家消費による削減効果の方がFIT売電収益を上回るケースも多いのです。

つまりFITは「補助的」な収益源となり、あくまで電気代削減を主眼に置いた活用が賢明だといえるでしょう。

産業用太陽光発電の歴史

産業用太陽光発電の普及は、2012年に始まった固定価格買取制度(FIT)が大きな契機となりました。

当時は10kW以上の発電設備に40円/kWhという高額な買取価格が設定されました。

発電した電気は全て高い単価で国に売電する「全量売電」という形で、「産業用太陽光発電=投資ビジネス」が基本路線でした。

山林や農地を開発して大規模なメガソーラーを建設し、産業用太陽光発電は全国に広がりました。

しかし、メガソーラーによる山林への乱開発への反対運動も増え、制度改正や買取単価の段階的な引き下げにより、採算性は低下しました。

その結果、土地開発型は減少し、現在は工場や倉庫、商業施設の屋根上を活用した設置が主流となっています。

こうした流れは「環境配慮」と「事業性」を両立させる形へと進化しており、今後も「自家消費型」を中心に安定した導入が続くと考えられます。

産業用太陽光発電の導入コストと投資回収

産業用太陽光発電を導入する際、経営者として最も気になるのは「いくらかかり、何年で回収できるのか」という点です。

2025年時点での設置費用は1kWあたり15~20万円が相場とされています。

また、投資回収は発電量や電気料金単価に左右されますが、およそ12~13年程度です。

産業用太陽光発電は家庭用太陽光発電とは違って、各企業様ごとに電気料金単価が異なります。

電気使用状況も大きく異なるため、経済効果の詳細については専門企業に依頼することをオススメします。

初期費用

設置費用の目安は1kWあたり15~20万円のため、50kWのシステムを導入する場合、総額でおよそ750万~1,000万円が必要です。

内訳をみると、太陽光パネルが全体の40~50%を占め、性能とコストのバランスが最重要ポイントになります。

次に直流を交流に変換するパワーコンディショナーが20~25%、架台や設置工事が25~30%、監視システムやケーブルなどの周辺機器が5~10%を占めます。

こうした構成を理解することで、施工業者からの見積もりを冷静に比較でき、コストの妥当性を判断しやすくなります。

初期費用は高額ですが、補助金や税制優遇の活用で大幅に軽減できるケースもあるため、導入前に必ず制度情報を確認しておくべきです。

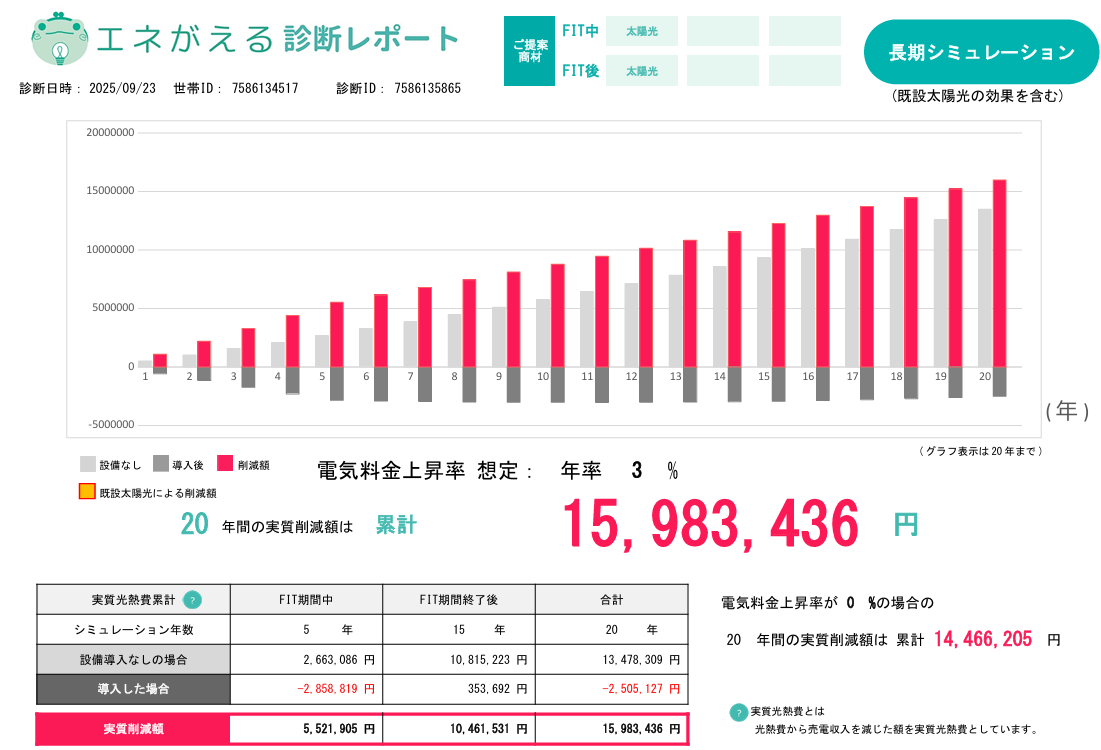

投資回収シミュレーション

具体例として50kWシステムを導入した場合を考えてみましょう。

初期投資は約1,000万円、年間発電量は約60,000kWhとしており、そのほかの条件は下記の通りです。

■投資回収シミュレーションの作成条件

設置場所:京都市

設置方位:真南

設置角度:1寸

太陽電池容量:52kW

パワーコンディショナ容量:49.5kW

電気料金メニュー:関西電力の低圧電力

売電単価:1年目~5年目は19円/kWh、残り15年は8.3円/kWh(※2026年度単価)

20年間トータルでの経済効果(節電+売電金額)は、15,983,436円です。

初期費用が10,000,000円のため、12~13年で初期費用の回収ができていることがわかります。

こうした数値をもとに経営判断することで、単なる設備投資ではなく「経営の安定化施策」としての導入効果を明確にできます。

維持管理費用もかかる

太陽光発電は「設置して終わり」ではありません。

定期的なメンテナンスや部品交換により、安定的な発電を維持する必要があります。

例えばパワーコンディショナーは寿命が10~15年程度で、交換には数百万円規模の費用が発生します。

ちなみに、上記のような50kWシステムであれば、200万円程度のパワーコンディショナ費用を見込んでおくことがオススメです。

また、清掃や点検、監視システムの運用費用などもランニングコストとして見込む必要があります。

これらを軽視すると、計画した発電量を下回り投資回収が遅れるリスクがあります。

経営者としては「初期投資+維持管理コスト」を総合的に考慮し、長期的なキャッシュフローを見通したうえで導入を判断することが肝心です。

適切な業者選びとメンテナンス契約が成功の分かれ目となります。

産業用太陽光発電システムの制度活用と導入方法

産業用太陽光発電の導入を成功させるには、設置費用の把握だけでなく、国や自治体が用意する制度を賢く活用することが欠かせません。

特にFIT・FIPといった売電制度や、自家消費を前提とした補助金、さらには税制優遇を組み合わせることで投資負担を大幅に軽減できます。

また、自治体によっては固定資産税の軽減措置が適用され、長期的なランニングコストを抑えられるケースもあります。

制度の仕組みを理解し、自社の条件に合わせて最適な組み合わせを提案できるかどうかが業者選びの分かれ目となります。

経営者としては、制度活用を「利益を最大化する戦略」と捉えることが重要です。

FIT/FIP制度を理解する

まず押さえておきたいのがFIT(固定価格買取制度)とFIP(フィードインプレミアム制度)です。

FITは一定期間、決まった価格で電力会社が電力を買い取る仕組みで、2025年度の産業用太陽光の単価は10円/kWh前後になります。

一方FIPは市場価格にプレミアムを上乗せして売電できる制度で、発電量が多い企業や市場連動を意識した運用に適しています。

従来は投資型としてFITが中心でしたが、近年は自家消費をベースに、余剰電力をFIPで売電するハイブリッド運用も増加中です。

FIP制度について、もう少し詳しく知りたい方は、「太陽光発電のFIP制度とは?メリットデメリットも解説」を覗いてみてください。

制度を正しく理解することで、自社に最適な収益モデルを構築でき、電気代削減と売電収益を両立させられるのです。

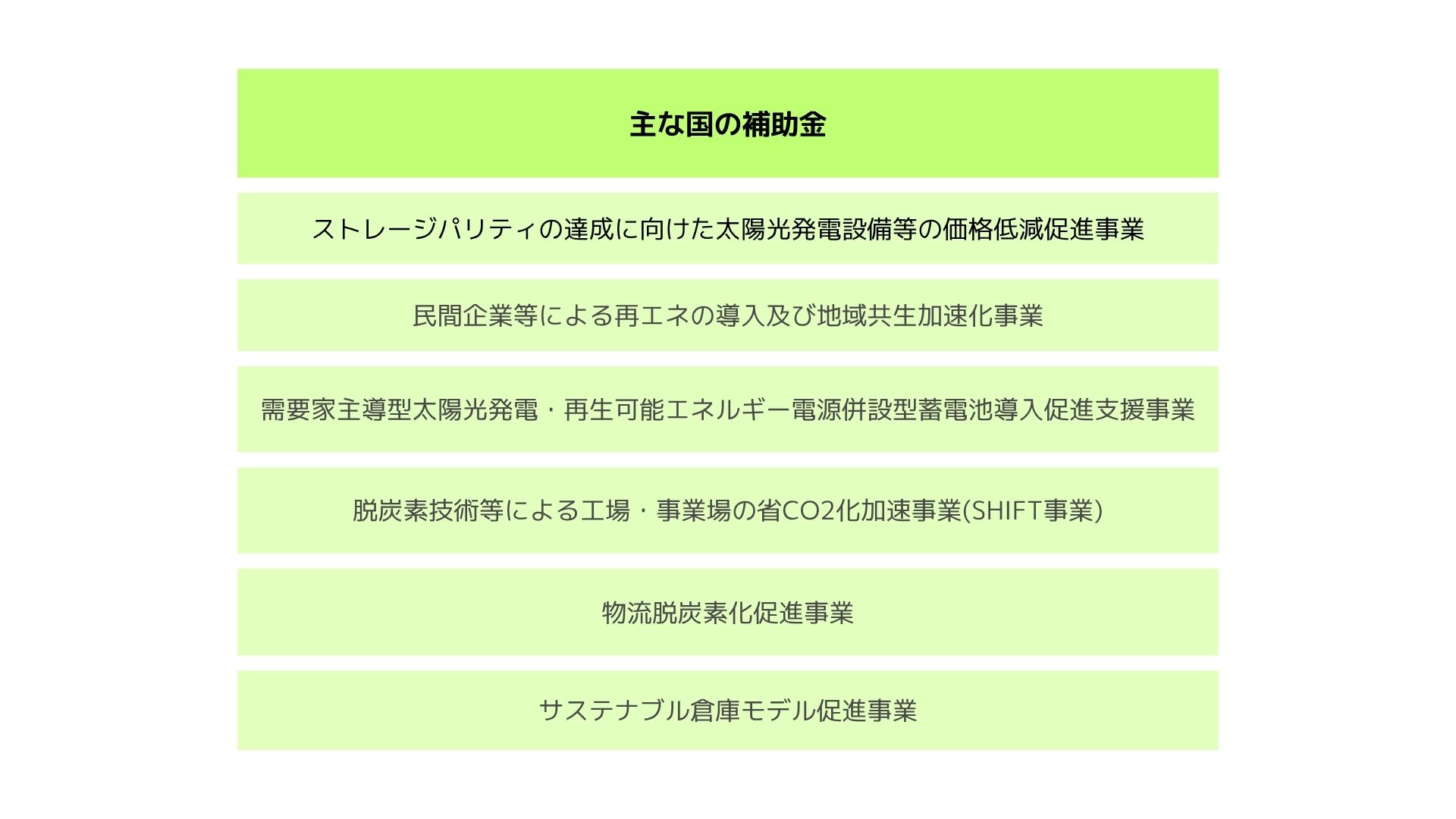

補助金・税制優遇の活用

高額な初期投資を和らげるためには、補助金と税制優遇の活用が有効です。

国の制度としては「再エネ導入・蓄電池導入促進事業」や、経済産業省の「需要家主導型太陽光発電導入促進事業」などがあり、対象事業者は導入コストの一部を補助してもらえます。

また、中小企業経営強化税制を利用すれば、設備取得時に即時償却や税額控除が可能で、キャッシュフロー改善に直結します。

さらに自治体によっては独自に支援制度を設けており、補助金や優遇措置を組み合わせれば大幅な負担軽減も可能です。

制度は年度ごとに変わるため、常に最新情報を確認し、最適なスキームを提案できる施工業者を選ぶことが成功のカギとなります。

(参考:https://www.kyocera.co.jp/solar/support/topics/202505-hojyo-for-business/#anker5)

固定資産税の軽減措置

太陽光発電設備は固定資産税の課税対象となりますが、自治体によっては再生可能エネルギー導入を促進するため、課税標準額の軽減措置を設けている場合があります。

これにより、設備を保有している期間中の税負担を大幅に抑えることが可能です。

特に大規模な産業用システムでは固定資産税の影響が長期的なコストに直結するため、この制度を活用できるか否かは収益性に大きく影響します。

導入検討時には、設置予定地の自治体で軽減制度が適用されるかを必ず確認しましょう。

また、専門業者のサポートを受けながら税制面も含めた総合的なシミュレーションを行うことで、投資効果を最大化できます。

どこに設置する?産業用太陽光発電システムの設置場所

産業用太陽光発電を導入する際には「どこに設置するか」が大きな検討ポイントになります。

設置環境によって発電効率や工事コスト、維持管理のしやすさが変わるためです。

代表的な設置場所は、下記4種類になります。

①広大な敷地を活用する地上設置型

②工場や倉庫の屋根を使う屋根設置型

③農地を活かすソーラーシェアリング

④水面を活用する水上設置型

それぞれに特徴やメリット・デメリットがあり、事業者の条件や目的によって最適解は異なります。

たとえば電気代削減を重視するなら屋根設置型、地域との共生を考えるならソーラーシェアリングが有力候補です。

導入前に各方式の違いを理解し、自社の経営戦略に最も適した設置方法を選ぶことが重要です。

地上設置型

地上設置型は、遊休地や工業団地内の未利用スペースに太陽光パネルを設置する方法です。

広い面積を確保できるため大規模発電に向いており、売電収益を得やすいのが特徴です。

ただし、造成費用や架台設置費用がかさむ点、雑草対策や定期点検に手間がかかる点には注意が必要です。

かつては山林や農地での設置が急増しましたが、環境影響や制度改正により近年は減少傾向にあります。

現在は工場用地や物流施設の余剰地での導入が多く、比較的自由度が高い反面、初期投資が大きくなる傾向があります。

電力需要が多い企業や広い土地を保有している事業者にとっては、長期的な投資対象として検討する価値があります。

屋根設置型

工場や倉庫、事務所などの屋根を利用する屋根設置型は、最も一般的でコストパフォーマンスの高い方法です。

既存の建物を活用するため土地取得費用が不要で、配線距離も短く済むため自家消費との相性が抜群です。

特に製造業や物流業では、日中の電力消費量が多いため発電した電力を効率的に使えるのが大きなメリットです。

一方で、屋根の耐荷重や築年数、メンテナンスのしやすさといった条件を事前に確認する必要があります。

また、改修や建て替えの予定がある建物では将来の再設置コストも考慮すべきです。

長期的に安定した電力コスト削減を狙う企業にとって、屋根設置型は最有力の選択肢といえるでしょう。

ソーラーシェアリング

ソーラーシェアリングとは、農地に支柱を立てて上部に太陽光パネルを設置し、農業と発電を両立させる仕組みです。

農業収益と売電収益を同時に得られるため、地域の農業振興や耕作放棄地対策としても注目されています。

農林水産省のガイドラインに従い、営農を継続することが条件となるため、導入には農地転用許可や行政の承認が必要です。

また、作物への日照影響を考慮した設計や管理が欠かせません。

産業用としては、地域と共生するCSR施策や、環境に配慮した企業活動をアピールする手段として有効です。

特に地域ブランドを重視する中小企業にとって、社会的評価を高める新しい導入スタイルといえるでしょう。

水上設置型

水上設置型は、ため池や工業団地内の調整池など、水面にフロートを浮かべて太陽光パネルを設置する方法です。

未利用の水面を有効活用できるだけでなく、水の冷却効果により発電効率が高まる点が特徴です。

また、農業用ため池など地域資源と組み合わせることで、地域と共生するモデルとしても注目されています。

ただし、設置やメンテナンスの難易度は高く、風や波による耐久性への配慮が必要です。

導入コストも屋根型よりは高額になりがちですが、設置環境に恵まれれば長期的に安定した発電が期待できます。

遊休地が限られている企業や自治体と連携する場合には、有効な選択肢となるでしょう。

産業用太陽光発電システムの将来展望と市場トレンド

産業用太陽光発電は、FIT依存の投資モデルから「自家消費型」へと大きくシフトしています。

背景には電気料金の高騰や燃料費調整額の上昇があり、自家消費による削減効果が拡大しているのです。

加えて、パネルや蓄電池の価格低下や技術進歩により、投資回収期間は着実に短縮されています。

さらに2050年カーボンニュートラルという国の目標達成に向け、再エネの導入は企業の責務ともいえる段階に入りました。

今後は「電力コスト削減」と「環境対応」の両面を満たすツールとして、産業用太陽光の価値が一層高まります。

市場では自家消費率向上や蓄電池活用が標準となり、先進的に導入した企業が競争優位を確立していくでしょう。

自家消費型への移行

2030年には産業用太陽光発電の約60%が自家消費型になると予測されています。

電気料金が1kWhあたり25~30円に達する一方、発電コストは10~15円程度まで下がっており、経済性の優位は明確です。

特に工場や物流施設のように日中の電力需要が大きい事業所では、自家消費率が高く、電気代削減効果も直結します。

今後は蓄電池を組み合わせて自家消費率をさらに高め、電力会社からの購入量を最小化する流れが進むでしょう。

単なるコスト削減だけでなく「電力自立の体制を築く」という戦略的意義が増しており、企業の競争力や社会的評価に直結します。

経営者としては早めに移行準備を進めることが肝要です。

技術進歩と将来性

技術革新は産業用太陽光の将来を大きく変えようとしています。

設置コストは2030年までに20~25%低下する見込みで、投資回収期間の短縮が期待できます。

さらに発電効率の向上も著しく、次世代パネルとしてペロブスカイト型が注目されています。

変換効率25~30%を実現する高効率パネルが普及すれば、限られた屋根や土地でもより多くの電力を生み出せるようになります。

また、蓄電池との組み合わせにより、自家消費率を80~90%まで高めることも可能です。

こうした進歩により、産業用太陽光は「コスト削減装置」から「事業継続と競争力の源泉」へと進化しつつあります。

先進技術を積極的に取り入れる企業こそ、市場の先頭を走ることができるでしょう。

脱炭素社会における役割

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、企業には具体的な脱炭素行動が求められています。

産業用太陽光発電は、その第一歩として最も導入しやすい手段です。

特に投資家や金融機関はESG評価を重視しており、環境対応に優れた企業への資金流入は加速しています。

太陽光発電の導入実績があるかどうかは、融資条件の改善や投資評価に直結する要素となるのです。

また、従業員や地域社会に対しても「環境に配慮した企業」という信頼感を与えることができ、事業承継や企業価値向上にも寄与します。

単なる電気代削減を超え、持続可能な経営戦略の一環として取り組むことが、今後ますます重要になっていきます。

産業用太陽光発電のPPA(電力購入契約)という選択肢

初期投資がハードルとなり導入を躊躇する企業にとって、PPA(Power Purchase Agreement:電力購入契約)は有力な選択肢です。

PPAモデルでは、事業者が太陽光発電設備を無償で設置し、企業は発電した電気を契約単価で購入する仕組みです。

という選択肢.jpg)

設備投資やメンテナンス費用はPPA事業者が負担するため、導入企業はリスクを最小限に抑えながら再エネを利用できます。

自社の電気代削減効果はもちろん、脱炭素化への取り組みをアピールできる点も魅力です。

将来的に電力自由化の進展や再エネ需要の増加とともに、この仕組みはさらに普及していくと考えられます。

詳細は別記事で解説予定ですが、初期費用ゼロで始められる点は経営者にとって大きなメリットです。

産業用太陽光発電の今後は

2025年度版の産業用太陽光発電は、もはや単なる節約ツールではなく「経営戦略」の一部として位置付けられています。

電気料金高騰に対する自家消費型の優位性、FITや補助金・税制優遇の活用による投資回収の確実性、そして脱炭素経営を実践することで得られる社会的評価。

そのすべてが企業の成長と持続性を支える要素となります。

今後は蓄電池や次世代パネルの技術進歩により、更なるコスト削減と電力自立が可能になるでしょう。

経営者に求められるのは「いつ導入するか」を先延ばしにせず、制度や市場の動向を正しく把握して早期に判断することです。

太陽光発電の導入は、次世代への責任ある投資であり、企業価値を高める確かな一歩となるのです。