FIT制度からFIP制度へ:太陽光発電の売電制度の変遷

2025.01.19

目次

2012年に導入されたFIT制度により日本の再生可能エネルギーは大幅に増加し、今後さらなる拡大のために2022年4月よりFIP制度がスタートしました。

ただ、FIT制度とFIP制度の違いについて、分からない方も多いのではないでしょうか。

✅本記事の内容

- FIP制度とFIT制度の概要を理解しよう

- FIP制度とFIT制度の違い

- FIT制度はなぜFIP制度へ移行しつつあるのか

- FIT制度とFIP制度はどちらが儲かるのか

- FIT制度とFIP制度のこれから

✅本記事の信頼性

・現役の某太陽電池メーカーの営業マン「スポンジ」が監修(営業キャリア10年以上)

・営業実績は、住宅用太陽光発電200棟/月を販売継続(3年以上)

本記事では、FIT制度とFIP制度について分かりやすく解説します。

2つの制度の違いが理解できて、FITとFIP制度のどちらが儲かるのか、ご自身にあった制度を選べるようになります。

FIP制度とFIT制度の概要を理解しよう

まずは、FIT制度とFIP制度の概要をそれぞれ詳しく説明します。

FIT制度について

FIT制度(固定価格買取制度)とは、再生可能エネルギーで発電した電気を一定の金額で買い取る制度です。

日本の主力電源となる火力発電は二酸化炭素などの温室効果ガスを多く排出するため、地球温暖化やそれに伴う気候変動も問題となっています。

また、火力発電に使用する石油や天然ガスなどの資源は将来的に枯渇するとされており、輸入に頼っている日本は依存リスクが高いです。

そこで、再生可能エネルギーを普及させるため、2012年にFIT制度が導入されました。

FIT制度では、住宅用(10kW以下)の場合、発電した電気のうち使用しなかった電気(余剰分)を一定の価格で10年間売電することができます。

産業用(10kW以上)の場合、10kW以上50kW未満は余剰分、50kW以上は全量を一定の価格で20年間売電することができます。

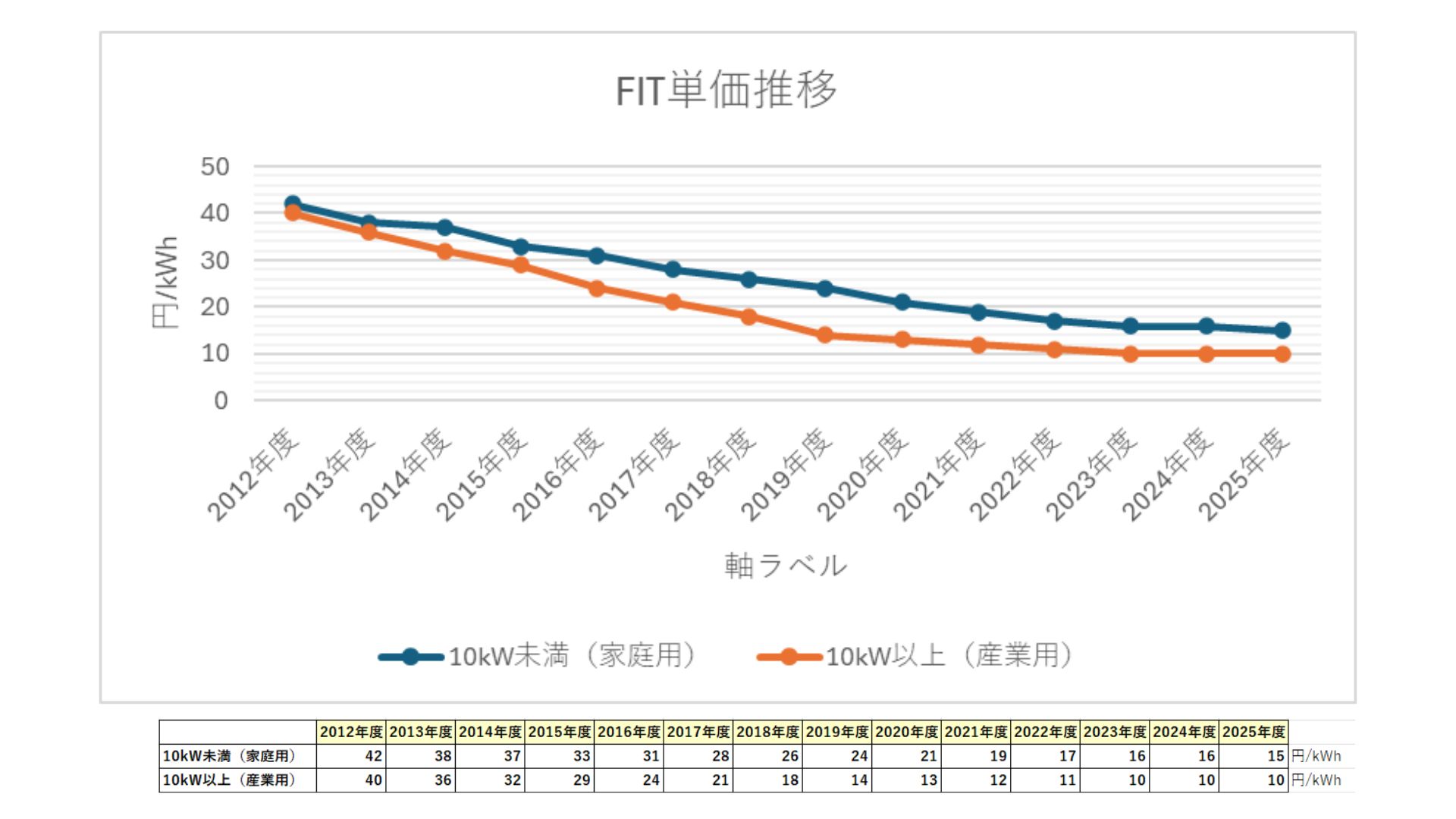

ただ、FIT単価(売電単価)はFIT開始以降で年々下がってきております。

理由は、太陽光発電システムの価格が下がったためです。

太陽光発電システムの価格が下がったことで高いFIT単価を設定しなくても事業性が合うということになります。

つまり、2012年当初でも2025年現在でもFITによる太陽光発電の経済的メリットはあまり変わらず儲かるということです。

実際にFIT制度の導入のおかげで、日本の再生可能エネルギーの電源構成比は導入前の10.4%(2011年度)から21.7%(2022年度)へ増加しました。

FIP制度について

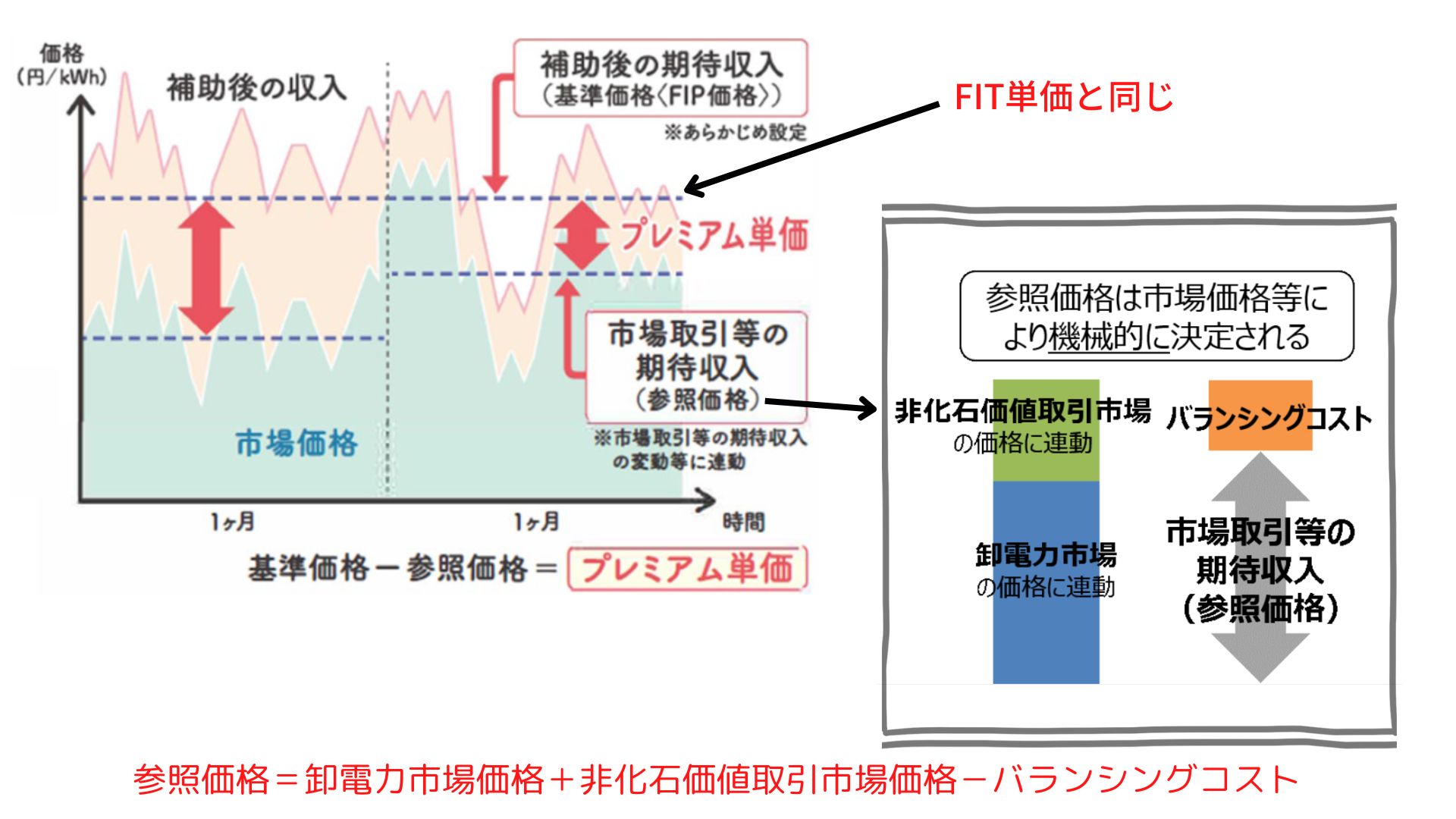

FIP制度は、電気の市場価格に基準価額-参照価格から算定したプレミアム(補助額)を上乗せする制度です。

2030年に再生可能エネルギーの電源構成比を36~38%に普及させるためと、電力の供給と需要のバランスを考慮した発電を行い再生可能エネルギーを自立化させるため、2022年4月より開始されました。

市場価格に応じて売電価格が変動するため、市場価格が高いとき(電気が足りていないとき)に太陽光発電の電気を市場に売れればFIT単価よりも高く売れる可能性があります。

引用:資源エネルギー庁HPより

「基準価格」とは、FIT単価と同じです。

「参照価格」とは、卸電力市場などでの市場取引から期待される収入のことなります。

基準価格や参照価格について詳しく知りたい方は、「初心者必見 太陽光発電のFIP制度とは?」を覗いてみてください。

FIP制度を使いこなすには、天候による発電量の違い、市場価格の動き、蓄電池とセットすることで売電のタイミング等をトータルで判断することが重要です。

FIP制度とFIT制度の違い

つぎに、FIP制度とFIT制度の違いについて解説します。

大前提としては、FIT制度では10kW未満もしくは10kW以上のいずれの発電設備でも買取単価が設定されておりますが、FIP制度では10kW以上が対象の発電設備となります。

10kW未満の住宅用太陽光発電は、FIT制度もしくはNon-FITで運用させる形です。

✅FIT制度とFIP制度の3つの違い

- 買取価格

- 免除特例

- 非化石価値

それでは、詳しく見ていきましょう。

1.買取価格

1つ目の違いは買取価格です。

FIT制度は一定の価格で電力会社に売電しますが、FIP制度は電気の売り先を探し、変動する市場価格にプレミアムを乗せて売電します。

2025年度の10kW以上のFIT単価は下記で設定されております。

・10kW以上~50kW未満(地上設置):10円/kWh

・50kW以上(地上設置かつ入札対象範囲外):8.9円/kWh

・10kW以上(屋根設置):11.5円/kWh

また、FIPの基準価格も上記金額です。

FIT制度は市場価格に関わらず一定の金額で安定した収益を上げられますが、FIP制度では太陽光発電でよく発電する昼間に売電していてもFIT以上の収入は得られにくいという特徴があります。

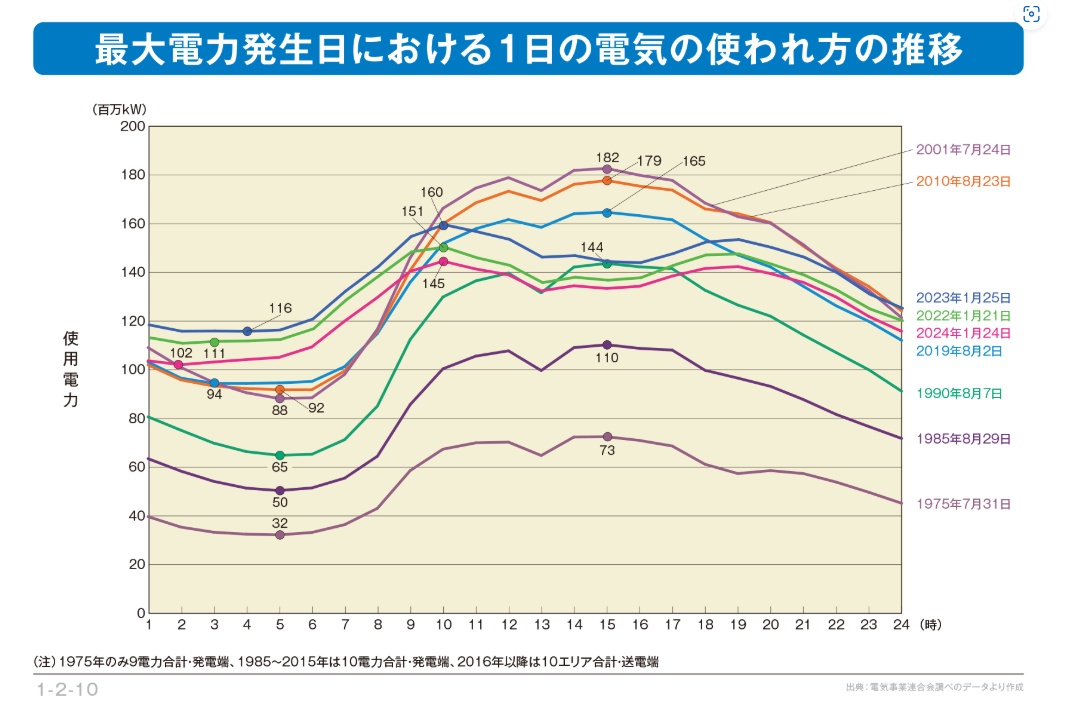

理由は、下グラフを見てもわかるように多くの電気を使われる時間帯が昼間ではなく、朝方や夕方にシフトしているためです。

FITにより太陽光発電が増えたため、昼間の電気は余りがちになっている(市場価格は安い)反面、朝方や夕方は電気が足りないので市場価格が高い傾向にあります。

引用:電気事業連合会HPより

日本全体の生活スタイルや働き方の変化もあり、必要なときに必要な電気を供給する、不要なときは電気を蓄電池に貯めることをして電力需給バランスの安定化のためにFIP制度があるといっても過言ではありません。

2.免除特例

2つ目は、免除特例があるかないかです。

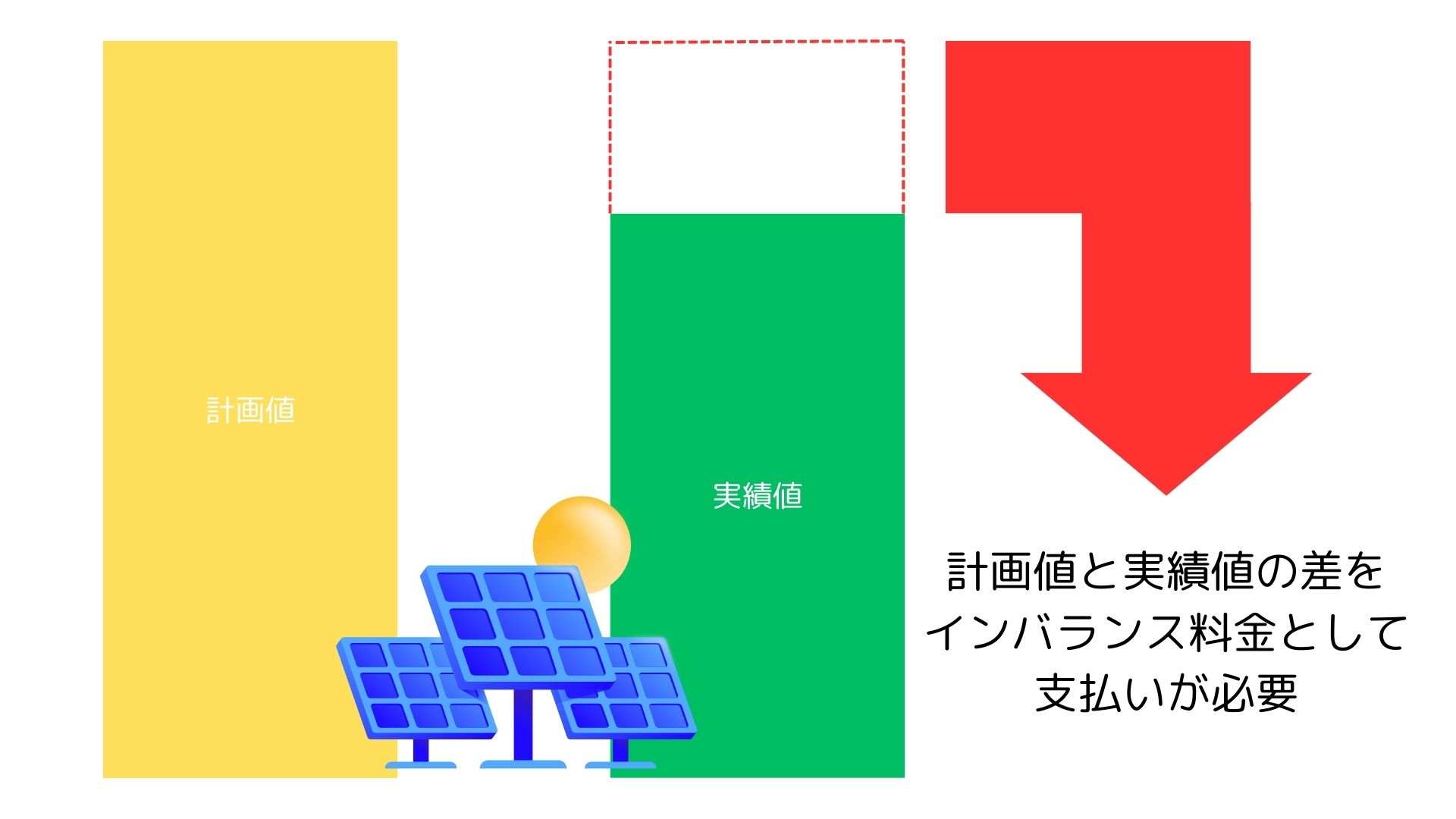

発電量の実績値と計画値の差のことをインバランスといいます。

発電量の計画値と実績値の差があるとペナルティとしてインバランス料金を支払わなければいけません。

FIT制度では特例としてインバランス料金の支払いが免除されています。

しかし、FIP制度ではペナルティとして課されているため、計画値と実績値の差をなくす「バランシング」を行う必要があります。

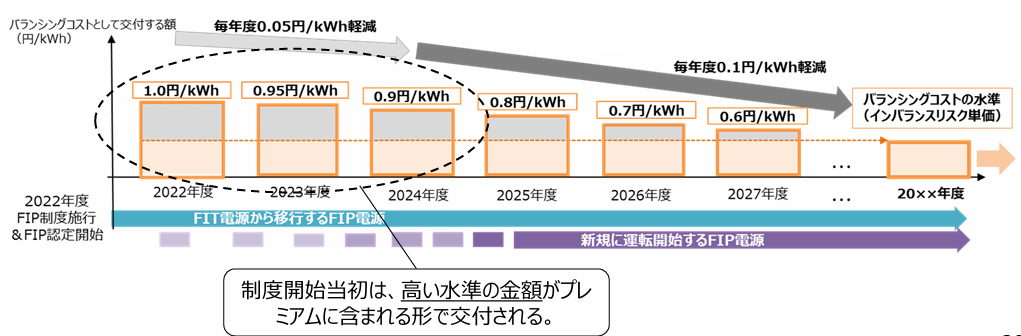

ただ、バランシングにかかるコストは「バランシングコスト」としてプレミアム単価に上乗せして配慮されるようになっております。

引用:資源エネルギー庁HPより

2025年度は0.7円/kWhがプレミアム価格に上乗せされているということです。

多少の計画値と実績値が異なっていたとしても、0.7円/kWhの補助があるので今のところはFIP制度も優遇を受けていることになります。

FIP制度がスタートした2022年度からFIP制度で事業を行っている企業は、インバランスのノウハウもついてきているためバランシングコストでより多くの利益を得ている可能性も高いです。

3.非化石価値

3つ目は、非化石価値があるかないかです。

非化石価値とは「石油や石炭などの化石燃料を使わず、発電時に二酸化炭素などを排出しない環境に優しい方法で作られた電気である」という付加価値のことです。

FIT制度では、電気を消費する国民が再エネ賦課金として費用を負担しているため、非化石価値を発電事業者が取引することはできません。

しかしFIP制度では市場や相対取引で売買するため、非化石価値として需要家と直接取引が可能です。

FIT制度はなぜFIP制度へ移行しつつあるのか

つぎに、FIT制度からFIP制度に移行している背景についてお伝えします。

大きく3つの理由が考えられます。

✅FITからFIPに移行する理由

- 再エネ賦課金による国民への負荷が大きいため

- FIT制度で売電価格を取得したまま、未稼働の発電所が乱発しているため

- 電力市場に再エネを参入させるため

1.再エネ賦課金による国民への負荷が大きい

FIT制度では再エネ発電事業者の売電収入の一部を再エネ賦課金として国民から使用電力に応じて費用を徴収しています。

電気の需要と供給のバランスに関わらず一定の単価で売買されるため、再生可能エネルギーの普及に比例して国民への負荷が大きくなっているのが実情です。

環境省は2030年のピーク時に再エネ賦課金が2.61円/kWhになると予想していましたが、2024年度は3.49円/kWhのためすでに上回っていることになります。

FIP制度では電力の市場価格に連動して取引されるため、再エネの買い取りに必要なコストの軽減につながり、国民の負担が抑制されることが期待されています。

2.FIT制度で売電価格を取得したまま、未稼働の発電所が乱発している

FIT制度が開始され太陽光発電の普及は進みましたが、高いFIT単価での認定を取得した太陽光発電に多くの未稼働案件があることが問題になっています。

発電コストが低減した今、高いFIT単価で認定を受けた未稼働案件が発電を開始すると、発電業者だけが過剰な利益を得られてしまうことになり、再エネ賦課金として国民の負担が増えることに繋がります。

未稼働案件を早く整理をしたい国の意向で、運転開始期限を過ぎても発電を開始しない事業者にはFIT認定を失効させる「FIT認定失効制度」が2022年4月より導入されました。

FIP制度では固定価格ではなく連動する市場価格にプレミアムを上乗せする売電制度のため、未稼働案件の増加を防ぐことが期待されています。

3.電力市場に再エネを参入させる

FIT制度では、とにかく再エネ比率を高めようという国の方針もあって、インバランスは無視された制度設計になっております。

日本での再エネ比率が少しずつ高まっており、2030年、2050年と再エネ比率をさらに高めていくためには再エネの電気の効率的な使い方をしていく必要があります。

FIPは、まさに電力市場に合わせた再エネの効率的な利用を促すための制度です。

最近は電気代の高騰が続いておりますが、FIPによる再エネ比率が高まっていけば電力市場価格の安定に繋がり、結果的には電気代の低下につながります。

長期的な話にはなりますが、化石燃料の乏しい日本で再エネ電源をいかに早く主力電源として機能させるかが重要です。

FIT制度とFIP制度はどちらが儲かるのか

それでは、FIT制度とFIP制度はどちらが儲かるのか見ていきましょう。

2つの制度は収益を得る仕組みが違うため、単純に比較することは難しいです。

ただ、今回は簡単な収益シミュレーションをFITとFIPの場合で計算していきます。

結論から言うと、電力市場価格が高騰もしくは下落幅が大きい方がFIPは儲かる可能性が高いです。

※あくまで参考の考え方として確認いただければと思います。

✅FIP事業者の収益計算式

- FIP事業者の収入=市場収入+プレミアム価格

- プレミアム価格=(基準価格-参照価格)×kWh

- 参照価格=前年度年間平均価格+(当年度月間平均-前年度月間平均)+非化石価格市場収入-バランシングコスト

※簡易シミュレーションを行う上でのポイントは、参照価格が「前年度の年間平均価格」と「月間平均価格」が影響してくる点です。

✅シミュレーション条件

- FIPは前年の市場価格の影響を受けるため2年分で試算

- FIP基準価格・FIT買取価格:10円/kWh

- N-1年度は市場価格8円/kWhで安定推移したと仮定

- 非化石価値とバランシングコストは勘案しない

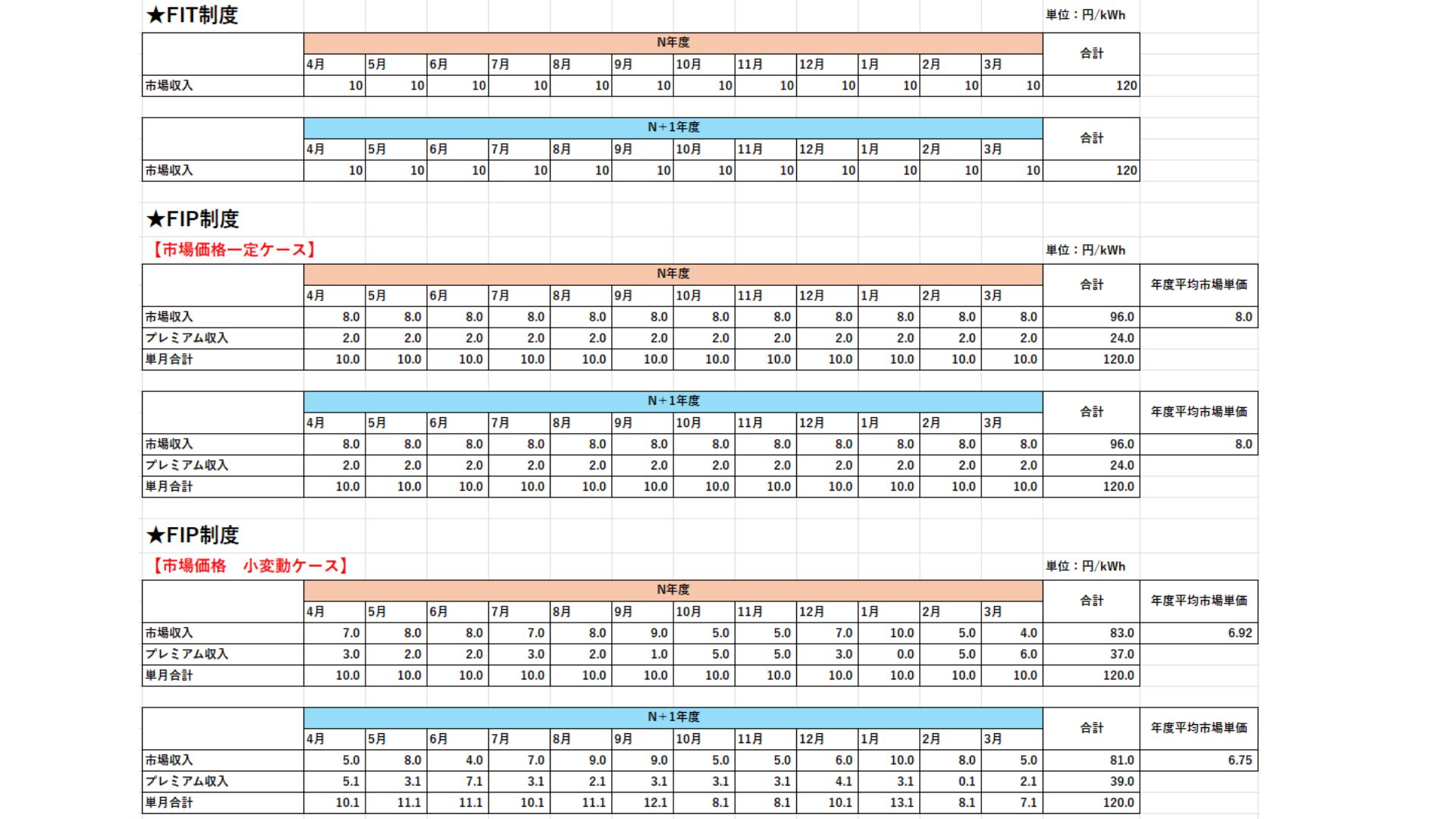

まず、FIT制度であればN年度もN+1年度も毎月固定で10円/kWhが売電単価になるため、2年間の合計収益は240円/kWhになります。

つぎに、FIP制度で【市場価格一定ケース】の場合は、市場価格が一定なのでN+1年度の参照価格とプレミアム価格も変わらないため、2年間の合計収益は240円/kWhです。

FIP制度の【市場価格 小変動ケース】の場合は、多少の変動はあるもののFIT収益と変わらず2年間の合計収益は240円/kWhになります。

引用:資源エネルギー庁HPより

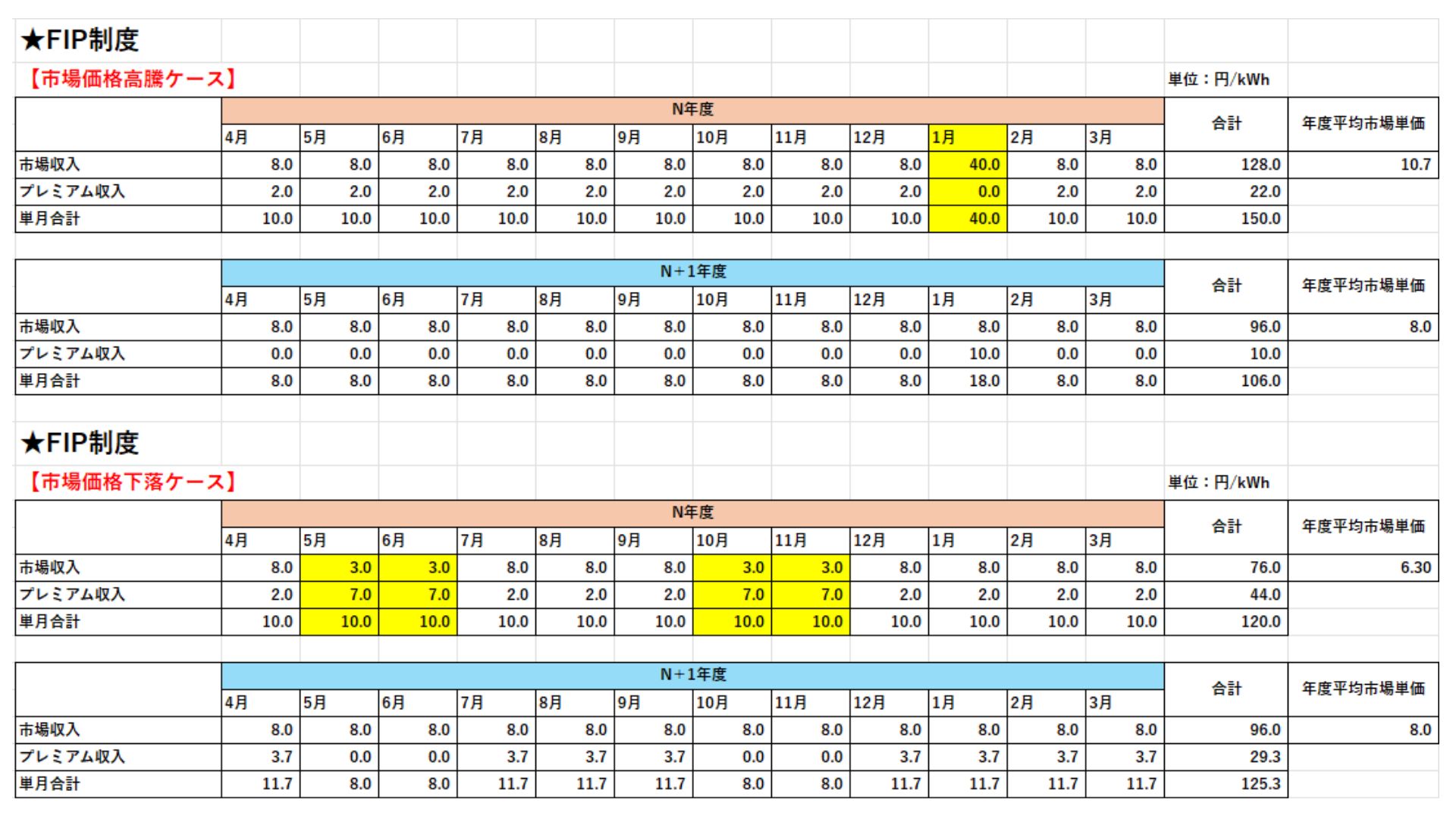

FIP制度の収益が変わってくるのは、下記の市場価格が高騰もしくは下落したケースです。

まず、【市場価格高騰ケース】の場合でのポイントは、市場価格が高騰した1月でもプレミアム価格はもらえませんが市場価格の40円/kWhはもらえる点になります。

ただ、N年度の市場単価の年間平均値が8円/kWh⇒10.7円/kWhに上がったことにより、参照価格が上がりN+1年度のプレミアム価格が減る形です。

N年度は多くの収益が入り、N+1年度は収益が減る形になりますが、2年間の合計収益は256円/kWhになります。

引用:資源エネルギー庁HPより

つぎに、【市場価格下落ケース】の場合は、N年度の5~6月、10~11月の収益はプレミアム価格が補填してくれるため1年間の収益は120円/kWhと変わらないです。

ただし、N年度の市場単価の年間平均値が8円/kWh⇒6.3円/kWhに下がったことにより、参照価格が下がりN+1年度のプレミアム価格が増えます。

N+1年度は、N年度よりも収益が多く入る形になり、2年間の合計収益は245円/kWhになります。

結果的には、下記のように電力市場価格が「高騰」もしくは「下落」した場合にFIP収益が上がります。

✅2年間のFIT制度及びFIP制度の収益

- FIT制度 ⇒ 240円/kWh

- FIP制度(市場価格一定) ⇒ 240円/kWh

- FIP制度(市場価格小変動) ⇒ 240円/kWh

- FIP制度(市場価格高騰) ⇒ 256円/kWh

- FIP制度(市場価格下落) ⇒ 245円/kWh

簡易版のシミュレーションでも複雑に見えたかもしれませんが、正式なFIP制度では非化石価値やバランシングコスト、天候による発電量も影響していくためより複雑化していきます。

再エネの弱点である自然の影響で発電量が左右される点を、いかに電力市場に合わせて需給コントロールできるかが収益性UPの鍵になります。

FIT制度とFIP制度のこれから

本記事では、FIT制度とFIP制度の違いについてお伝えしました。

改めて、3つの制度の違いを確認しておきましょう。

✅FIT制度とFIP制度の3つの違い

- 買取価格

- 免除特例

- 非化石価値

固定の金額で売電するFIT制度では安定した収益を得られますが、FIP制度では市場価格+プレミアム価格、運用次第で非化石価値でも収益を得ることができます。

ロシアウクライナ戦争、再エネ普及により電力市場価格が乱高下する時代になり、FIP制度をうまく活用すれば収益性UPも狙えます。

FIP制度は関係各社が知恵を出し合って成り立つ制度になるため、チーム力でFIP制度を活用することが重要です。

また、FIT制度のおかげで再エネ普及は大幅に進みましたが、再エネ賦課金としての国民への負担増や未稼働の発電所が乱発など課題も見つかりました。

日本の電力市場にあった再エネ普及を目指すためにも、これからはFIT制度よりもFIP制度での運用メリットが増える時代です。

再エネで電力市場に参画しながら、事業性を高めていきましょう。